إعداد وتقديم: سعيد الباز

لم يأت الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية بمحض الصدفة أو اختيارا فرديا تحكمت فيه شروط شخصية، بل كان نتيجة حتمية لسياق تاريخي لمرحلة الاستعمار بكل إكراهاته وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية. هكذا وجد الرعيل الأول للكتاب المغاربة باللغة الفرنسية أنفسهم مرغمين على مواجهة إشكالية بالغة التعقيد: كيف بالإمكان الانصهار في الثقافة الكونية ممثلة في اللغة والأدب الفرنسيين تحديدا، دون التخلي عن الجذور الوطنية ممثلة في الثقافة المغربية بكلّ أبعادها المتنوعة من تراث شفوي وتراث أدبي… لذلك كثيرا ما اعتبر الكتاب المغاربة الكتابة باللغة الفرنسية مسألة طارئة سائرة إلى الزوال بمجرد إنهاء وظيفتها المؤقتة أو بتعبير الشاعر عبد اللطيف اللعبي في مجلة «أنفاس»: «إنّ هذا الأدب يساهم في بلورة الثقافة الوطنية، وأنّه لا يستعمل اللغة الفرنسية إلّا كأداة مؤقتة». لكن استمرار الأدب المغربي في التعبير عن ذاته باللغة الفرنسية يضعنا في سياق مغاير، حيث نجد أنفسنا أمام أجيال جديدة أكثر تنوعا وتعددا في أساليبها الأدبية وأكثر طرحا لموضوعات تختلف بقليل أو كثير عن الجيل المؤسس للأدب المغربي بلسان موليير.

مصطفى فهمي.. درس روزاليند

مصطفى فهمي شاعر وكاتب مغربي اشتهر بديوانه المعروف «آخر العنادل» في المغرب خلال سنوات الثمانينيات، درس الأدب الإنجليزي في المغرب قبل أن ينتقل إلى كندا حيث استكمل دراسته العليا. يعتبر مصطفى فهمي أحد كبار المتخصصين الدوليين في المسرحي شكسبير. كتب أعماله ذات الصبغة الأكاديمية باللغة الإنجليزية، وفي المدة الأخيرة أصدر كتابه «درس روزاليند» باللغة الفرنسية سكب فيه صفوة تأملاته الفكرية والفلسفية وخلق حدثا أدبيا كبيرا في كندا وفرنسا. يصف الكاتب المغربي محمد حجي محمد أجواء هذا الكتاب بقوله: «يبرز الكاتب مصطفى فهمي من خلال تأملاته الذات البشرية في زمن العولمة والتقنية معبّرا عن مشاغلها وندوبها بلغة سلسة واضحة لا تكلف فيها. وإذا كان تبسيط الأشياء أكثر ممّا هي عليه هو ما يجعل المفكر مفكرا كما يقول نيتشه، فإنّ البساطة هي الأسلوب المحتذى في «درس روزاليند» إذ حرص الكاتب على تشذيب نصوصه من الكلمات الزائدة والمعقدة، دون تفريط في عمقها الفلسفي». هنا مقتطفات من هذا الكتاب وقصائد:

*****

ثمّة استراتيجية للصعود إلى الأعلى وأخرى للمكوث في الأعلى. من يختار القفز للوصول إلى القمة من الأفضل له أن يحاول شيئا آخر للبقاء فيها. لأنه إذا واصل القفز سيسقط، أو أنكى من ذلك سيبدو مجنونا.

ص 69

*****

إذا ما أخبرك أحد بأنك قد شتمته أو آذيته، فلا تقل له على الخصوص، بأنّه يبالغ. الشخص الذي يتلقى الضربة وحده القادر على قياس قوتها.

ص 64

*****

لا أحد يفكّر، هذه الأيام، في لزوم الصمت. رغم أن الحكمة في الصمت. في الكثير من الأحيان، تأثير كلمة ما، يتوقف على جودة الصمت المحيط بها. بإمكان المرء أن يشترك مع أيّ كان كلمات، حتّى مع عدو. الصمت في المقابل لا نشترك فيه إلّا مع من نحبهم.

ص 13

*****

يتيح لنا الأدب الكشف على ما لا نجرؤ التعبير عنه في الحياة اليومية. إنّه منفذنا الوحيد للوصول إلى الحقيقة.

ص 130

عيون الآخرين

عندما لا أفهم شخصا ما، فإني أحاول أن أنظر بعينيه، ليس لأني أتبنى نظرته (فلديّ نظرتي). ولكن لأرى ما يراه: إنّها طريقة تجعل الحوار ممكنا.

ص 36

*****

ما نراه في أعين الآخرين ليس سوى انعكاس لنورنا أو ظلامنا.

ص 77

*****

ومع ذلك إذا كانت الهدايا كلّها ديونا مقنّعة ينبغي سدادها عاجلا أو آجلا. فماذا عن هدايا الماضي، موروثنا الأدبي والفني والمعماري على سبيل المثال؟ وماذا عن إرثنا الطبيعي: غاباتنا وأنهارنا وبحيراتنا؟ ليس ثمة في الحقيقة سوى طريقة واحدة لردّ هدية الماضي: هي نقلها في حالة جيدة إلى الأجيال المقبلة. إنّها ليست نوعا من إبداء كرمنا تّجاه المستقبل، إنّها بالأحرى واجب أخلاقي تّجاه الماضي.

ص 31

*****

كلّ حبٍّ أبديّ في نواياه. وحده من يملك الخيال بمقدوره أن يحوّل حبّه إلى شذرات صغيرة من الأبدية.

ص 52

الأناقة

التوقّع بأنّ الآخرين سيتأثرون بأناقتنا أو حركاتنا أمر خاطئ. الأناقة لغة: لفهمها ينبغي التحدث بها قليلا.

(ترجمة: سعيد الباز)

استراحة

كيف يستريح الغريب؟

كيف ينعم، كغيره، بتريّث الإشفاق

وتألّق الشراب في الشرفات

ورائحة المساء؟

كيف ينام

وخلف سكون الليل نساء

ومدن صاخبة

وبيوت لا يدري إلى أيّها يعود؟

كيف يستريح الغريب؟

كيف ينعم، كغيره، بحلول الأضواء

وتألّق الكلام في الحلقات

ورعشة اللقاء؟

كيف ينام

وبين ركبة يتوسّدها

وركبة يشتهيها

تركض عشرات الأيائل…؟

الحريزيّ

أحيانا

يستقطر الضياء سنيّا

وينشر في الشرفة عشبا يمُور

عند اختلاج الصبح

وعند الأصيل

أحيانا

يلوح في انبساط كفّيه دبيب

ويعُنّ حوَرٌ عتيق

لكنّه

هو الحريزيّ

في هذا الشمال المكفّن بالثلج

يحتار، يا عمّة، يحتار:

بأيّ الجنادب يرمي سكون الفضاء؟

وبأيّ القطرات

أيّ الورقات

يحقن الليلَ القتيل؟

محمد حمودان: الحلم الفرنسي

محمد حمودان من مواليد سنة 1968 بقرية المعازيز أتمّ دراسته في المغرب وانتقل إلى فرنسا حيث ظل مقيما فيها منذ سنة 1986. يجمع في كتابته بين الرواية والشعر، ولفت الأنظار إليه في فرنسا من خلال أعماله الروائية والشعرية التي تتسم بروح التمرد والرفض والكشف عن التباسات الواقع بلغة حادة وقاطعة. يتحدث عن اختياره الكتابة باللغة الفرنسية بقوله: «أظنني غير قادر على اللعب باللغة العربية مثلما أفعل بالفرنسية التي بدأت الكتابة بها منذ ما يزيد على الثلاثين سنة، رغم أني أكتب بالعربية بطريقة غير مباشرة عن طريق الترجمة. زد على ذلك فأنا أكتب انطلاقا من بيئة فرنسية إن صح التعبير، من داخل نسق ثقافي وفكري أصبح جزءا من هويتي، بحكم أنني أعيش في فرنسا منذ ما يناهز ثمانا وعشرين سنة وبالتالي فأنا لا أعتبر نفسي كاتبا فرنكفونيا، كما قد يصفني البعض، بل كاتبا مغربيا وفرنسيا في نفس الآن، وهذا أمر نابع من واقع مادي ملموس ومن قناعة ذاتية».

ليلة وشك الرحيل

… انتفضت وقد أوشك المؤذن على المناداة إلى الصلاة. اعتقدت في البداية، بما أنّي قد كنت تحت وطأة كابوس فظيع، وأنّ هذياناتي المحمومة على الخصوص قد بلغت درجة مفرطة في الحدّة صرت اليوم فقط أدرك مداها– أنّ الأمر يتعلّق بفتنة لاهوتيين عفنين؟؟

كنت أتخيّل على التوّ حشدا من ملتحين متّشحين بزيّ أفغاني، قمصانٍ وسراويل متشدّدة وأحذية رياضية موسومة بعلامة «نايك»، يمشّطون الأزقّة، ومدجّجين بالأسلحة وبالعصيّ الحديدية وبالسيوف مختلفة الأحجام، يقودهم رجل ثخين، قوي البنية طويل القامة، ضخم وبلحية كثة حمراء من فرط تخضيبها بالحناء، زاعقا وبحماس في مكبّر الصوت «الله أكبر»، يدبّج خطبته كي يؤثّر في جموع المتردّدين أو يستميل العصاة، والأدهى أنّي كنت أرى من خلال سراب شبيه بليلة متعذّر سبر أغوارها، انبعاث كتيبة شبه عسكرية معلنة الجهاد ومؤلّفة بما يقرب من ألف رجل ملتحٍ يتمنطق باللباس العسكري الخاصّ بالتمويه، يمتطون سيارات الدفع الرباعي المجهّزة بالبنادق الرشاشة ومدافع إطلاق القذائف، وقد شرعوا أثناءها في اقتحام المدينة المصابة بداء النسيان، بالصراخ المتعالية حدّته بفضل مكبرات الصوت المثبتة أعلى السيارات.

«الله أكبر» عرقي ينْضَحُ منّي باردا، ويقشعّر بدني، ويمسك الهلع بتلابيبي تماما من أعماق أحشائي، ذلك إذا ما كان هذا السيناريو الذي يعتمل بداخل رأسي، حيث تتوالى الأحداث بسرعة البرق مثل تدفق شلال من مشاهد خاطفة قد صوّرت بلقطة ترافلينغ لولبية، لكانت قد جرت في الواقع، ولكنت يقينا سأغدو معدودا من بين أولى الضحايا التي ستسفر عنها حملة اضطهاد لا مفرّ منها من «تعقّب الساحرات»، ودون شكّ سيتمّ تسليمي إلى عقاب عموم الشعب ودون قانون ستسْحلُني عامّة الناس. ألمْ أكن قد ألقيت، بدعوة من كلية الآداب، سلسلة من المحاضرات حول المركيز دو ساد، عمله الأدبي وقضاياه السياسية، محاضرات أعيد نشرها على شكل مقالات مترجمة إلى العربية في حلقات بإحدى اليوميات، وأنّ أحد الأصوات البارزة في الدفاع عن النظام الأخلاقي والديني قد سارعت في الحكم على تلك المقالات بأنّها «كريهة» و«تخريبية»، وأنّي منذ ذلك الحين وأنا أقوم بالمرافعة دفاعا عن «إباحة الشهوات» …و «الفظاظة» و«الانحلال». وأنّني بالتالي مشارك، من وجهة نظرهم، في الحملة الهجومية الشيطانية والواسعة التي تستهدف إفساد روح الشعب.

(ترجمة: سعيد الباز)

أحمد بوعناني.. في رواية «المستشفى»

أحمد بوعناني (1930-2011) شاعر وروائي ورسام وسينمائي مغربي اختار الكتابة باللغة الفرنسية وأنجز من خلالها أعمالا أدبية بارزة. كان قد ساهم إلى جانب عبد اللطيف اللعبي وعبد الكبير الخطيبي وغيرهما في تأسيس مجلّة «أنفاس» الذائعة الصيت سنة 1966. صدرت له مجموعتان شعريتان بالفرنسية «مغالق الشبابيك» و«فوطوكرام» ورواية واحدة «المستشفى» سنة 1990، وظلت روايته الأخيرة «سارق الذاكرة» غير منشورة حتّى الآن شأنها شأن كتابه «السينما المغربية وتحولاتها من الاستعمار حتّى الثمانينات» الذي يؤرخ لهذه الفترة ويضع لها أرشيفا كاملا. أطلق عليه اسم الفنان المتعدّد المواهب والسينمائي الشامل في جلّ أعماله التي انطبعت بمسحة شعرية واضحة وغنى في التفكير وعمق في الرؤية. كان لعزلته وتواريه عن الأنظار الدور الكبير في عدم تعرّف الجمهور الواسع على أهمّية إنجازاته الأدبية والسينمائية، حيث لم تكن هناك حدود في تجربته بين الأدب والسينما. في المجال السينمائي، وهو المتخرج من معهد الدراسات العليا السينمائية بباريس سنة 1963 تخصص توضيب وسكريبت، انطلقت تجربة أحمد بوعناني بشريطه القصير «طرفاية أو مسيرة شاعر» سنة 1966 لينتقل بعد ذلك صحبة المخرجين محمد عبد الرحمن التازي وعبد المجيد ارشيش إلى إنجاز شريط قصير آخر «6،12» عن مدينة الدار البيضاء، فمن خلال الطريقة الخاصّة في المونتاج وعبر توظيف الصورة لوحدها استطاع أحمد بوعناني رصد حجم التناقضات الصارخة في تلك الحقبة من الزمن بين مظاهر الحداثة والتقليد من جهة ومظاهر الهجرة القروية المكثفة من جهة أخرى. الفيلم الوثائقي «الذاكرة 14» سنة 1970، المأخوذ من مشاهد من أشرطة استعمارية فرنسية قديمة وعلى طريقة سيرغي إيزانشتاين في المونتاج الذهني، حاول فيه أحمد بوعناني تجاوز الصورة النمطية التي تقدمها السينما الاستعمارية عن المغرب في ثنائية التقليدي المتخلف والعصري المتقدم إلى المغرب الفخور بهويته الذي يسعى إلى أن يتحرر من سلطة الاحتلال الفرنسي. سنة 1979 سيخرج تحفته السينمائية «السراب» حيث تعود أحداث الشريط إلى سنوات الاستعمار ومن خلال أداء الممثل محمد حبشي وتوظيف المخرج لتقنيات المونتاج والإضاءة وتأطير المشاهد وزوايا التصوير والتركيز على جمالية الصورة جعله من أهمّ الأفلام المؤسسة للسينما المغربية. فكان طيلة هذا المسار شاعرا وروائيا رائدا يمثل نموذجا للمبدع العابر من الأدب إلى السينما. في روايته الوحيدة المنشورة «المستشفى» هنا مشهد افتتاحي:

حين ولجت البوابة الحديدية الكبرى للمستشفى، كنت على الأرجح لا أزال حيا. على الأقل هذا ما اعتقدته، لأنني أحسست على جلدي روائح مدينة لن أراها البتة.

بشكل طبيعي جدا، لحقت بخطو أحد عمال الموت البطيء. سُجِّلتُ على بطاقة مصفرة، مبقعة بونيم الذباب. قلت شكرا أربع أو خمس مرات لرؤوس تنبع من خلف الأسيجة في فضاءات ضيقة تكومت فيها عقود من الأوراق المكتبية ومن الصور الإشعاعية، موضوعة على رفوف مغبرّة. وبشكل طبيعي جدا، لم أقم وأنا في الممر الكبير بمجهود الالتفات إلى الخلف، كي ألقي التحية للمرة الأخيرة على الحياة. وجدت نفسي فجأة في صمت آخر – سأقول في ما بعد صمت الوِعاء- على كوكب مأهول برسوم كاريكاتورية لإنسانية قديمة، لأشباح تضع معاطف من القماش الخشن. أشباح سعيدة كأشجار أو صخور، مستسلمة حد القيء. الممرض الذي كان يقودني إلى الجناح سين، أبدى بتباه الساعة السويسرية التي على معصمه، والتي اشتراها غالبا من السوق السوداء. خلال المسار أخبر التوقيت مرتين لجماعات من المرضى المتهالكين على الأرض أو الذين يمتطون الجدران الخفيضة. أحسست بشكل عبثي أنه يستمد منها كل معنى وجوده. فلم يكن فقط يصرخ بأعلى صوته وهو يخبرهم بالوقت، بل كان يصر على الإشارة إلى الثواني وأجزاء الثانية، لأشخاص مسمّرين هنا منذ أيام وأسابيع. يبدو أنهم يغذُّون كل عدم الاكتراث اللازم لتَسرُّب الوقت وتغيّرات التقويم. هل كانت طريقته ليبدي تميزه عن هذه الإنسانية المريضة؟ ليشير لها بأنه يتنفس في أفلاك أخرى، حيث تُصْرَفُ طاقة، وحيوية، وحياة أكبر؟

كنت أتقدم كما لو أنني أسير بضباب في مداه تزحف هذه الكتلة من الرجال الذين يرتدون البياض. كنت أتقدم في يوم لم يكن له أن يوجد، وأنا أقول لنفسي: الجحيم لا يرعبني. ليست جهنم التي تتوعد بها الآيات المقدسة، لكنه جحيم بلا لهب، بلا قُدور كانيبالية، فيه يحقنونك، على جرعات صغيرة، الموت البطيء. هنا كل شيء أُعِدّ سلفا، صُمّمَ على مقاسنا، ومن الطبيعي أن نكافأ بموت بائس، أسفل أطنان من عدم المبالاة والنسيان.

تَتَّخِذ جثة غريق لفظته الأمواج، تحت أنظار المشاهدين، خصائص الوحوش التي نشيح عنها النظر بتقزز. أو نراقبها من بعيد باحترام وصمت. أسفل شمس الصيف يحمي الجثة أنها مجهولة. نتخيل برعب هاته الحشرات المتعددة التي انقضّت على الجلد والعيون، بينما الأسنان الحادة للأسماك الصغيرة التي تسللت باندهاش إلى الشعر لا تزال حية.

الطفل الذي كان يجيب باسمي، الطفل الذي تكفل بجسدي السقيم، وجهي، ذاكرتي، يشبه بشكل تام هذا الجسد المختلج، الذي بعد أن أفرغه المحيط من جوهره، يهديه إلى ذهول الأحياء. كي أصفه لا أملك إلاّ صورا فوتوغرافية يتخذ فيها بشكل دائم وضع تمثال أخرق وخجول. أمام هذه الشهادات العَرَضِيّة، لا يمكن أن نمتنع عن الابتسام، عن أن نحس الفراغ في الأحشاء. المُزَيِّف، المتملق، يستر الجثة بكفن من الحرير. من النادر أن يعرض وجها يجرجر أرضه معه تواريخهُ، أمكنتهُ…

جثتي الشخصية لا تزعجني. أفحص دون شفقة تقيحات ندوبها. الكثير من النسيان يصدني عن بعثها. تنتظرني متاهة، كل مخارجها مغلقة، ومفخخة بعناية بهذا القش، الذي تتهكم عليَّ الجثة به، خارج الزمن، بضحكة الموت الذي لا نشرع فيه. هل أكون في هذا المستشفى شبيها بالحاجّ الحالم بالغنى، والذي حين يستيقظ، يشير إليّ بيديه المعدمتين اللتين تنقصهما سُلاميّة أو أصبع؟

(ترجمة: محمد الخضيري)

إدمون عمران المليح..

… عبد الكريم يتكلم. الحدث هو أنه اشترى مؤخرا مركبا، أو على الأصح طلب صنعه، يكبر ببضعة أمتار المركب الذي كان لديه من قبل. حدث، مغامرة. يصيخ السمع: لا لم أحصل عليه بعد، إن شاء الله، سأذهب إلى مدينة العرائش لآتي به، لا شيء، أوراق للتعبئة، مراجعة للمحرّك، ستة أشهر وهو راسٍ في نفس المكان خلال فصل الشتاء. ينبغي الاحتياط من هؤلاء الناس، عبد الكريم يضحك، تنساب الكلمات غزيرة، عذوبة، خليط من الإسبانية، ولهجة البحارة، لكنة شمالية مبكرة. عبد الكريم يتوجه بالكلام إليه. كيف، أنت من هناك؟ من ذلك العالم، الجنوب الأرض المجهولة، أرض الخلاء داخل البلاد في اعتبار سكان هذه المنطقة: أسفي ! كريستوف كولومبوس كان يعرف أين يتّجه. عجيب، أليس كذلك؟ ليسوا برتغاليين ولكنهم اقتبسوا حرفتهم بمجرد المشاهدة، ماذا عساي أن أقول؟ لقد التجأت إلى «سبع صولدي» في هذا الأمر. الجميع يدعوه هكذا، لست أدري لماذا… جن، وليس آدميا… كيف أقول… شعر كثيف، قامة قصيرة… ليس قزما… أظنه أحول. البرق، ميلاد مركب لأول مرة في حياة الإنسان ! عندما ذهبت لرؤيته أول مرة، قلت له إن في العرائش مركبا إسبانيا، بحجم هائل، وطلبت منه أن يتخذه نموذجا… عجيب، جن، ذلك الرجل… رأى المركب، ثم بعد ذلك أخذ قطعة طباشير، وهكذا ذهبنا. بدون تصميم أو أيّ شيء آخر، رسم على الأرض نفس الشكل… عفريت… أحيانا لا يرغب في الشغل فيتوقف فجأة دون أن يقول شيئا، يرسل شخصا إلى السوق ليشتري له قوائم بقر أو خروف فيحضر طبق «الهركمة» حسب هواه… لا يمكن لأحد أن يقول له شيئا. لا أحد يعلم أين هو ولا ما هو فاعله… لكن لا يوجد له نظير. يضحك عبد الكريم ولا زال إلى حدّ الآن يبدي إعجابه: ترى الهيكل، الضلوع، المركب، إنسان يرى النور. لقد صنع الهيكل بخشب الأكّاجو، ثم مدّ الألواح لإتمام القشرة. جلد على الضلوع. عبد الكريم يتقن لفة خليطة، أي سدّ كل الثغرات لضمان المساكة… في الماضي كان يُستعمل نوع من الحلفاء يتقوى ويتصلب في الماء. أمّا الآن فتستعمل مادة «الميكا». عفريت، لا أحد يمكنه صنع مركب مثل هذا، جن، إنه لا يعير أهمية للنقود، عندما يلمّ به التعب ينام في الورشة نفسها، لا أحد يعلم إن كان له بيت خاص ولا حتّى أين يقيم… عبد الكريم يمزح كثيرا: كيف أنت تنوي كتابة هذه القصة ! ستة أشهر وأنا لا أعرف أين آكل، وفي الأخير لم يبق لي مال أركب به الحافلة للعودة، ذهب بعقلي «سبع صولدي» هذا، أقسم بالله أنني اضطررت لاقتراض نقود لأنقل المركب إلى العرائش… لا عن طريق البحر وإنما على متن شاحنة، طار بعقلي ذلك الرجل… مرّة تخلّى عن كل شيء، خيّم عليّ الضباب من كل صوب… لم أكن أدري أين ذهب… فدخلت إلى حانة «الميموزا» وشربت صندوقا من البيرة. ملحمة، ميلاد مركب: الأشخاص، الأشياء، هم اللحظة، ولا شيء غير هذا ! كان ينصت إلى الهدوء والصمت: صدى بلا عمر ولا مكان، تتحدث الأصوات عن انتظام الأيام، النظام الهادئ للسماوات الصافية، حشرجة البحر العاتية. عبد الكريم يتكلم: أجل، أبوه مات في العام الماضي، رحمة الله عليه، لم ينفع معه دواء، عبد الكريم يتكلم الآن بصوت يخيّم عليه الحزن، كان بحارا وصيادا كبيرا لا يمكن أن يجود الزمن بمثله: كان يعرف كلّ أعماق الشاطئ، كان بإمكانه أن يقول: من هنا توجد دكّة رملية، هنا صخور، وهناك حفر عميقة… بمجرد رؤية لون الماء كان بوسعه أن يقول إن كانت هناك أسماك. إن كانت ستقضم أم لا… ليس مثلنا اليوم، إجلال تجاه القدامى، إعجاب بعلمهم اليقين.

(ترجمة: علي تزلكاد)

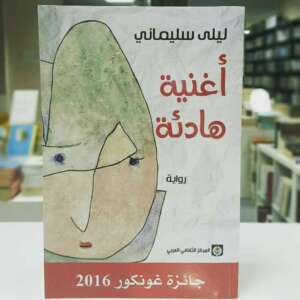

ليلى سليماني.. أغنية هادئة

… «لا أقبل بالمهاجرين السرّيين، اتفقنا؟ قد لا أمانع لو تعلّق الأمر بخادمة أو أيّ عامل أو حرفيّ. أنا أتفهّم ضرورة توفير الشغل لهؤلاء الناس أيضا، لكنّ العناية بالأطفال شيء في منتهى الخطورة. لا أريد شخصا يخشى دعوة الشرطة أو الاتصال بالمشفى إن وقع طارئ. لا أقبل أيضا مربّية طاعنة في السن ولا محجّبة ولا مدخِّنة. علينا أن نختار امرأة تعمل بجدّ لنستطيع نحن أيضا أن نعمل بجدّ». كان «بول» قد هيّأ كل شيء ووضع قائمة أسئلة، وخطّط لأن تدوم كلّ مقابلة ثلاثين دقيقة. وهكذا تفرّغا بعد ظهر يوم السبت لانتقاء مربّية لطفليهما.

بينما كانت مريم تتحدّث مع صديقتها إيما عن أبحاثها قبل ذلك بأيّام، اشتكت لها من المرأة التي تتكفّل بأطفالها. «المربية لها ولدان هنا، ومن ثمّة لا تستطيع أبدا أن تتأخر أو أن تعتني بالأطفال خارج أوقات عملها، لهذا فهي غير مناسبة. لا تنسي هذا الأمر خلال المقابلات. إن كان لها أطفال، فمن الأفضل أن يكونوا في بلدها». شكرتها مريم على النصيحة، لكنّ هذا الكلام أزعجها في الواقع. لو تحدّث مشغّل عنها أو عن إحدى صديقاتها بهذا النحو، لصرخت في وجهه، واتّهمته بالميز والعنصرية. فهي تستفظع فكرة حرمان امرأة من العمل بسبب أطفالها، وفضّلت ألا تبوح بذلك لبول، لأنه سيؤيد كلام إيما. فهو رجل براغماتي يضع أسرته ومستقبله المهني فوق كل اعتبار.

خرجت الأسرة جميعها هذا الصباح للتسوّق. اعتلت ميلا كتفي بول بينما نام آدم في عربته. اشترى الوالدان الزهور، وها هما الآن يرتبان الشقّة. أرادا أن يظهرا في أحسن صورة أمام المربّيات اللواتي سيتعاقبن على البيت. جمعا الكتب والمجلات المرمية على الأرض، ورتّباها تحت سريرهما وكذلك في الحمام. وطلب بول من ميلا أن تجمع لعبها المتناثرة في صناديق بلاستيكية كبيرة. لكنها رفضت وهي تتباكى، فلم يجد بدّا من أن يكدّسها بمحاذاة الجدار. ثم طويا ملابس الصغيرين، وغيّرا غطاء الأسرّة. نظّفا المكان، وتخلّصا ممّا لا حاجة لهما به، وحاولا يائسين تهوية هذه الشقة الضيّقة. حرصا على أن يظهرا للمربيات بمظهر زوجين طيّبين وجادّين ومنظمين، يجتهدان في أن يوفّرا لطفليهما أفضل حياة.

نامت ميلا وآدم، بينما جلست مريم وبول على طرف سريرهما متوتّرين ومنزعجين. لم يسبق لهما أن عهدا بالطفلين لأحد. حبلت مريم بميلا لمّا كانت تنهي دراستها في كلية الحقوق، وحصلت على دبلومها أسبوعين قبل أن يأتيها المخاض. أمّا بول، فكان يجري التدريب بعد التدريب وهو مفعم بذلك التفاؤل الذي حمل مريم على التعلّق به عند لقائهما الأوّل. كان واثقا من أنه قادر على العمل وإعالة أسرته بمفرده، ومتيقن من قدرته على شقّ طريقه في مجال الإنتاج الموسيقي رغم الأزمة وسياسة التقشف.

… ولم تكد ميلا تكمل عاما ونصف حتى حبلت مريم من جديد. وظلت تزعم أن ذلك حدث من دون إرادتها. كانت تقول لصديقاتها وهي تضحك: «الحبوب لا تقي من الحمل مئة في المئة». والواقع أنّها تعمّدت هذا الحمل. ذلك أنّ آدم كان بالنسبة إليها لكي لا تغادر حياة البيت الناعمة. أمّا بول فلم يُبْدِ أيّ اعتراض. كان بالكاد عثر على شغل كمساعد صوت في أحد الأستديوهات الشهيرة، وصارت نزوات الفنانين وأوقات عملهم تشغل نهاراته ولياليه. وبدت زوجته مبتهجة بهذه الأمومة الغريزية، تشعر بنفسها محمية داخل هذه الشرنقة بعيدة عن العالم وعن الآخرين.

ثم بدأ الزمن يبدو ثقيلا، وتعطّلت فجأة الآلة الأُسرية… فقد عقّد وجود الطفلين كلّ شيء: التسوّق والتحميم وزيارة الطبيب وأشغال البيت وتراكم الفواتير. وأظلمت الحياة في عيني مريم، وصارت تكره الخرجات إلى الحديقة. شرعت تبدو لها نهارات الشتاء طويلة بلا نهاية، وبدأت نزوات ميلا تضايقها. أمّا ثغثغات فلم تعد تبالي بها. ويوما بعد يوم كانت رغبتها في المشي وحيدة تتزايد، وودّت لو تخرج إلى الشارع وتصرخ كالمجنونة. كانت تقول في نفسها أحيانا: «إنّهم يفترسونني حيّة».

محمد خير الدين.. جسم سالب

يدفعُونك بقوّة، يأمرونك بالدّخول، وفي النّهاية، يُحاولون استمالَتك، بل وحتّى حملَك على الاعتقاد بأنّك في بيتِك، لكنّهم يُصيبونك في ما بين الضُّلوع بِما يلفظون من كلمات فتبدأ في البحث عن الخيط الذي تَظُنّ للحظة أنّه يربطُ بينك وبين شيء ما؛ غير أنّك لا تعثُرُ على أيّ خيط وبالكاد رُبّما تستذكرُ شارعا أو وجها يَبْقى، في نهاية المطاف، مجهولا من قِبلك كُلِّيَّةً؛ بالكاد قد تستذكرُ ذاتك بعضَ الشّيء. إنّهَا لحَالٌ تطول، حالٌ مُنْهِكة، مُخيفة. فكما لو أنّهم حبسوك في دهليز أسْفلَ العالمِ الذي عِشْتَ فيه وأحبَبْت، والذي لا يتبقّى منه شيء بمُجرّد أن يُغادروك. لا شيء. الشّارع: لا يتعلّقُ الأمر بشارع عاديٍّ، بأكشاكــه ومحالّه حيْثُ تباعُ الملابِس النّسائية أو الموادّ الغذائية، بمارّتِهِ المُتعجّلين الذين يُخفون بكامل الحِرْص خلف ملامحهم، وبِكلّ ما هم عليه من وقار، لحظاتٍ أخرى، يُقَلّبونها مازجين موادَّ حيّة هم وحدهُم المُتحكّمون في ديمومتها. الشّارع، أعني ذلك الذي عِشْتُ فيه، لا يُشْبِه باقي شوارع المدينة. لقد بدا لي فارغا دوما، ومن دون أهمّية، ولم أفكّر قطّ في مصائر ساكنيه. رغم هذا، ففيه عِشْتُ: أذكرُ قريبا وأصدقاءَ، وشَخْصاً ما عُدتُ أستطيعُ استحضار تقاطيع جسده أو ميولاته أو سِيماهُ، لكنّ أبسط ما يتعلّقُ به يبقى قادِرا على بَعثِ وخزة حارقة في قلبي، كأنّها لسعة زنبور.

لا شَكّ أنّها كانت امرأة. كنتُ قد نِمتُ طول الليل. ذلك كان تمهيدا للهرب، إن لم يكن الهربَ نفسَه. لكنّ مُواكبة النّاسِ لي على امتداد مساري كانتْ تُضايِقني. فَما كنتُ بَعْدُ أنتمي إليهمْ.

الشّارع. الهواء. السُّحُب السّوداء الكبيرة. وهذه الأرض التي يُحِبّها المرء وتُعَذِّبُه.

كان ثمّة شيءٌ ما في صدري. فأرٌ، ربّما. فيهِ كنتُ، بمرور الزّمن، أتكاثَف. لمْ أكنْ أعلم ما الذي كنتُه ولا ما كنتُ عليه في البدء. هنا أو في أيّ صَقع، ما من وجود لمكان مُحَدّد المعالم بالنّسبةِ إليّ. ثمّة، مع هذا، أناس يتمكّنون، في النّهاية، من أن يعرفوا، فهم يباشِرون تحقيقات حول أنفسهم، والواحِدُ منهم يُسَمَّى شجرة أو ذبابة، كلبا أو حِرذونا، لكنْ ليس حجرا أو صلصالا أو حجرا مُتبلِّرا. هؤلاء هم أنفسهم الذين كانوا يتبعونني، والأرض بما عليها كانتْ تتبعُني، مُنتصبةَ الأشواك، ذاتَ صرير، صفراءَ، زرقاءَ، خضراء، رماديةً، ما أدراني! كلُّ الأرض كانتْ تجتاحُني، موجةً ترفعُك إليها دوّامات منبجسة من زوابع بحريّة وسماءٌ تُبدي لك من الشمس طرَفًا فتَعْمدُ، أنتَ، في الأخير، إلى التّمَسُّكِ به.

ذاك كانَ يوما ماطِرا طبعا. ـ

كان المطر قد اختفى وكبُرَتْ عُجَر الموت التي خلّفها في نباتات السُّعادَى ذات الجذور المُتوحِّلة وفي أخرى غيرِها ليس لها أسمـاء ولا أنساغ. وها هو يعود وقد اشتدّ فيُعَنِّفُ في دمي هذي الحياة التي أتحمَّلُها بصُعوبة ولا أتقبّلها إلاّ بدافعٍ من مخاوفي، يعود بقصفاته المُتقطّعة الشبيهة بهجمات ريح مِعْجاج على زجاج نافذة. مطرٌ حقيقي تعثُرُ فيه العين مُجَدّدا على الامتدادات المائية الشّاسِعة. كانتْ المائدة جاهزة. كانوا ينتظرون شخصا ما.

– أرِنِي هذا، قال.

إنّهُ ألبومٌ قديمٌ، ما أكثرَ ما اقتربتْ منّي، من بين دفّتيه، وحوشٌ بِخراطيمَ، وضفدعِـيَّاتٌ لبدَتْ في جنباتِ مستنقعاتٍ تُخيّمُ عليها الكآبة، متربّصةً بحشراتٍ تلوكُ أحلامها، وأعشابٌ يابسةٌ منتظمة في خطوط متقطّعة وسط أشجارٍ شائكة تنبعثُ من بين تلافيفِها أصوات متنافرة. كُنْتُ أُغَذّي الوهم بأنّني أحيا في تلك الأصقاع. يا لَلْعملية الموفّقة. هكذا، لم يعد ثمّة ما أقلق من أجله. فلتذْهب بقية العالم إلى الجحيم! وها إنّي الآن أستشعرُ أمرين غريبين في الآن نفسِه…

(مقاطع/ ترجمة: مبارك وساط)

فؤاد العروي.. العودة إلى كازابلانكا

لدى وصول آدم إلى الدارالبيضاء، تسلم حقيبته وتوجّه نحو مخرج المطار. كان الجو ساحرا في أوّل أيام الربيع هذه. وقف على الرصيف أمام صالة المطار ورفع بصره نحو السماء الزرقاء التي لا تعكّرها أدنى غيمة، باستثناء خطوط بيضاء عالية جدا، خلفتها النوارس المعدنية. رمش بعينيه كي يعتاد نور بلاده. لم تكن بالتأكيد مثل سماء آسيا. سماؤنا ليست سماءهم.

انقضّ عليه حشد من سائقي سيارات الأجرة. واحد يطالب بالحقيبة وكأنّها ملكه، الآخر يعده بسيارة أكثر راحة، واكتفى الثالث بالتعلّق بكمّه. تخلص منهم قدر المستطاع مرددا أنّ معه سيارة وأنّها بانتظاره في الموقف. لم هذه الكذبة؟ بدا له أنّ هذا ما يتعيّن عليه قوله، لأنه كان أقرب إلى المعقول من القرار الذي اتّخذه للتوّ: سوف يمشي حتى الدار البيضاء.

كانت هذه نيّته في كل الأحوال. هكذا غادر المطار ونزل منحدرا طويلا، وأخذ يسير على جانب الطريق وهو يجرّ حقيبته ذات العجلات، وبعد قليل بلغت سرعته أربعة كيلومترات في الساعة. خلال سبعة ملايين سنة، ولوقت طويل، لم يتجاوز هذه السرعة أيّ مخلوق يمشي على قائمتين أو أيّ إنسان عاقل. قياسا بملايين السنين، كان ضمن المعدّل. كان الهواء الملطّف بنسمة خفيفة تسخنه في الوقت نفسه شمس لا ترحم. كم الساعة الآن؟ أعطته ساعة يده الجواب. حسن، سوف يكون في المنزل على العشاء.

بعد دقائق قليلة تجاوزته سيارة «سيمكا» لونها بلون التفاح الأخضر، ثم توقفت على مسافة بضعة أمتار. صرّت كوابحها في وسط الطريق بشكل مروع. («ها قد بدأنا»، قال آدم في نفسه، أو بالأحرى مثلت العبارة أمام عينيه على نحو ملحوظ. كان يعرف جيدا من أين جاءته: من «تيكس»، مجلة القصص المصورة التي كان يقرأها وهو صبي. كان تيكس يقول في نفسه داخل فقاعة: «ها قد بدأنا»، في كل مرة كان يرى فيها قطاع طرق، أو هنودا، أو دبّا أشمط. ومعنى ذلك: لقد بدأت المتاعب، يمكن توقع أيّ شيء).

نزل من السيارة رجل متعرّق ينشّف جبينه، تفحّصه لوهلة ثم صاح بصوت أجشّ: هل لديك مشكلة يا أخي؟

وأردف دون انتظار الردّ: أستطيع أن أقلّك إلى كازا إن أردت.

فكّر آدم أنّ رجلا يتوقف وسط الطريق، بلا مواربة، دون أن يتحمل عناء الركن على جانب الطريق، لا يمكن أن يكون سوى رجل شرطة بملابس مدنية –أو أخرق خطر- أو الاثنين معا. أجاب بنبرة حازمة: لا، شكرا.

-ولكن أين أنت ذاهب هكذا؟

كان آدم قد وصل الآن بمحاذاة رجل المدينة، وراح كل من الرجلين يرمق الآخر. كان كل ما في مظهريهما يجعلهما متناقضين، إذ إنّ آدم متوسط القامة، ونحيل، بينما الآخر قصير جدا، وبدين، ملامحه طفولية، عيناه بلون أخضر ضارب إلى الزرقة… ملامح آدم صارمة، من النوع المتحفظ، بينما يبدو على الرجل أنه منفتح، محب للمزاح، طائش. بان التناقض جليا ما بين لباس آدم الرسمي مقابل جلباب الآخر.

أعاد السامري الصالح سؤاله، إذ بدا نادما لأنه ركن سيارته السيمكا من أجل شخص لا يريد المساعدة. تردد آدم لحظة، ثم قال: أنا ذاهب إلى الدار البيضاء. لكنني أرغب في السير. شكرا على العرض.