يمكن تعريف الأدب الهامشي، بصفة عامة، بذلك الأدب الذي يتمّ إنتاجه خارج المؤسسة سواء كانت سياسية أو اجتماعية… كما يتمّ تعريفه، أيضا، بأنه أدب لا يساير النماذج والأنساق المألوفة والسائدة في الكتابة الأدبية. وقد يدخل بعض الدارسين ضمن أدب الهامش والمهمشين أنواعا أخرى كالأدب الشعبي أو أدب الأقليات… بحيث يجعل أدب الهامش مقابلا للأدب الرسمي أو المركزي، لكن في كل الأحوال قد تتسع صفة الهامش لتشمل الأديب نفسه أو الموضوعات الأدبية ذاتها المرتكزة أساسا على الهامش وعوالم المهمشين.

إعداد وتقديم: سعيد الباز

الكاتب المصري ألبير قصيري أحد أغرب الروائيين، غير قابل للتصنيف، عاش عمرا بأكمله في غرفة في فندق باريسي لا يغادرها إلّا للتسكع في شوارعها الجانبية والجلوس في مقاهيها محملقا في المارة. روايته «شحاذون ومعتزون» تكاد تلخص مجمل أعماله الروائية، فهو لا يكتب سوى عن الطبقات الرثة والمسحوقة في حواري القاهرة الأكثر بؤسا وفقرا، الجامع المشترك بينها والكاتب هذه الروح العدمية وتمجيد العطالة والكسل. يصور لنا ألبير قصيري علاقته بشخصياته الروائية قائلا: «ما يجمعني بأبطال رواياتي هو الفرح وانعدام الطموح، يسمونهم في فرنسا «هامشيين» لكنّهم في نظري الأرستوقراطيون الأصيلون، فليس عالمنا سوى حقيقة مزيفة أسسها الأثرياء قبل قرون. لا أملك شيئا فحياتي بسيطة. أجلس وأنظر. وعندما ندرك مدى الكذب الذي نحياه نتمكن من إدراك أمر أساسي هو أنّ الحياة جميلة». من بين هذه الشخصيات الأستاذ الجامعي «جوهر» الذي ترك وظيفته وعانق حياة التشرد في أحياء القاهرة الفقيرة: «… ابتسم وهو يرى عن بعد الشحاذ الذي لا يفتقده متقوقعا في ركنه المألوف. نفس النداءات التي يرددها دائما، في كلّ مرة يمرّ أمامه. إذا لم تكن مع «جوهر» نقود، يدور بينهما حديث له أهمية خاصة، فجوهر يعرفه منذ أمد طويل ويشعر بالسعادة حين يحادثه. إنّه شحاذ من نوع خاص، ولا يردد أي شكوى ولا يعاني من أيّ عاهة. بل على العكس، فهو يتمتع بصحة طيبة. جلبابه سليم ونظيف تقريبا. تختلف نظرته عن نظرات الشحاذ المحترف. يعجب به جوهر كثيرا، لأنّه يحافظ على تقاليد الشحاذين. ولا يعير أحد هذا الشحاذ الأنيق أي اهتمام في وسط هذا العالم العبثي. يبدو ما يفعله الشحاذ عملا مثل بقية الأعمال، العمل الوحيد المقبول منطقيا. من ناحية أخرى فهو يقبع في نفس المكان لكن لا جدوى من الفرار من هذا الصوت الحزين الذي يملأ الشارع بأكمله.

توقف جوهر وقد تكتم إحساسا بالفرح وسط هذا المزيج المتنافر من الأصوات في الشارع. فأمام حانوت خاوٍ رأى عجوزا، يجلس متأنقا فوق مقعده، وقد أخذ يتطلع إلى المارة بنظرة متعالية، يبدو غريب النظرات. فكّ «هذا رجل أرتاح إليه» فهذا الحانوت الخاوي وهذا الرجل الذي لا يبيع شيئا يمثلان بالنسبة له أمرا منشودا لا يقدر بمال، فالحانوت ليس سوى ديكور، وهو يفيده في استقبال أصدقائه الذين يدعوهم لاحتساء القهوة. فهو رجل يتمتع بكياسة وكرم كبيرين. حياه جوهر كأنه يعرفه منذ أمد طويل. ردّ الرجل مبتسما وقد أدرك أنه معجب به. قال الرجل: شرفنا وتناول فنجان قهوة.

قال جوهر: شكرا، في مرة قادمة.

تبادلا النظرات لحظة بمودة بادية يحوطها الدفء، ثم استكمل جوهر طريقه وسط الجموع. كان بالغ السعادة، نفس الشيء يحدث له دائما: هذه الدهشة إزاء البساطة الغامضة للحياة. فكل شيء مثير للسخرية، وليس عليه سوى أن ينظر حوله كي يقتنع، فالأمور التي حدثت له لم تكن مأساوية بالمرة. بدت المأساة ذات ثراء غامض، لم يسمع أحد عنها أو يتوقعها. تتحكم اللامبالاة في مصير هؤلاء الناس، واكتست كلّ الأشياء الدنيئة بعلامات البراءة والنقاء. أحس جوهر بمشاعر التعاطف الإنساني في كلّ خطوة يخطوها في هذا الجمع الغفير».

تعدّ رواية «محاولة عيش» للكاتب المغربي محمد زفزاف مثالا للكتابات المغربية التي تطرقت إلى الفئات المقهورة داخل المجتمع، خاصة في أحياء الصفيح المهمشة التي تحاول تأمين وجودها بشتى السبل بحثا عن إنسانيتها وكرامتها. هذا الكفاح، في ظل الظروف القاسية، عبّرت عنه الرواية، من خلال عنوانها، بأنّه مجرّد محاولة عيش. نصادف شخصية حميد نموذجا لهذا الكفاح: «امتداد شاسع من البراريك القصديرية، كلّها تمتد في ساحة واسعة بضاحية المدينة، تتعرّج أحيانا وتتشتّت لتلتقي في أماكن معينة. كلّ هذه الآلاف من الناس هي في خدمة سكان المدينة. منهم الحفارون والخادمات واللصوص ومنهم الصبّاغون والجيّارون والبائعون المتجولون والمتسولون وكلّ شيء. منهم كلّ شيء وكل شيء حتّى بائعو الصحف، ومن بائعي الصحف حميد. لم يكن يعرف ماذا يفعل بنفسه أوّل الأمر، أحيانا كان أبوه يأخذه معه إلى الغابة لجني البلّوط وبيعه بثمن بخس لكنّ ذلك لم يكن يستمر طويلا، فموسم البلّوط كان ينتهي بسرعة، لأنّ سكان البراريك العاطلين كانوا ينقضّون على الغابة مثل الجراد، فلا تبقى هناك بلّوطة واحدة. ورغم محاولة الدولة لمنعهم من ذلك فإنّها لم تكن تفلح. كانت النتيجة العثور على عدد من جثث حراس الغابة ممزّقة أو مشوهة، إنّها المجاعة، وحيث يكون الجوع فإن قتل إنسان يكون مثل قتل ذبابة. وكم من حارس غابة قُتل في مثل هذه المواسم. كان حميد أحيانا يذهب مع رفاقه لجني البلّوط ويتقاسمون ثمنه في ما بعد. أبوه كان كسولا، يفعل ذلك فقط (يجني البلّوط) عندما يحسّ أنّه في حاجة إلى نقود لشراء سجائر، أو عندما تشتدّ به حميّة القرم كما يقول العرب، إذ تمرّ شهور دون أن يذوق شنتيفة لحم، وقتها يعزم على أن يعمل. يأخذ حميد معه إلى الغابة ويعودان بكيس من البلّوط، يبيعه أبوه ثم يقصد أشباه الجزّارين من ذبّاحين ومتعلّمين في مجزرة المدينة، الذين يأخذون كأجر عملهم، بعض السقط، يشتري كيلوغراما من السقط. ويوصي زوجته بأن تطبخه جيّدا، وتحاول زوجته ما أمكن أن تردد كلمة «لحم» وهي تتحدث إلى أطفالها الثلاثة: «ابتعد عن الطجين، دع اللحم يطيب». تحاول ذلك أكثر من مرّة حتّى يسمعها الجيران. وتشعر بنشوة كبيرة، عندما تدرك، من تكرار كلمة لحم، أنّ أفواههم تحلّبت، وأنّ أطفال الجيران بدأوا في البكاء والصراخ: «أمّي لحم حم!» لم يكن ذلك سوى مجرّد ردّ فعل، فالجارات أيضا كنّ يفعلن الشيء نفسه.

لا تنسى الزوجة، أثناء تناول الطعام، أن تضع قطعة صغيرة من السقط في كسر خبز، وتنادي على إحدى جاراتها التي تحبّها، تنادي عليها بصوت مرتفع: «خذي هذه اللحيمة وأعطيها للطفل، حتّى ينام». وقد تتخاطف اللحيمة العائلة كلها، وعندما يردع الأب حميّة القرم وحميّة التدخين يبقى بعد ذلك، طوال أيام، يحلم بذلك اليوم الذي أكل فيه السقط، كل الرجال يحاولون أن يتدبّروا أمر عيشهم. أغلب الرجال. لكنه هو، يحب أن ينام كثيرا، أن يثرثر كثيرا، أن يجلس عند باب حانوت، ينظر إلى الغادين والرائحين، أو يلعب الورق، أمّا حميد فلم يكن يعرف ماذا يفعل بنفسه. ثم حاول أن يفعل بنفسه شيئا.

قال الضاوي: إلى متى ستظل هكذا؟ لقد أصبحت رجلا. قامتك أطول من قامة أبيك.

-أعرف ذلك.

-تعرف وتظل نائما مثل أبيك.

-عندما أكبر قليلا سوف أصبح حمّالا في الميناء.

-ريثما تكبر تعال لتبيع الصحف مثلي. الرئيس في حاجة إلى بائعين آخرين».

قد لا تعني رواية «ثورة الأرض» الأرض في حد ذاتها بل الإنسان المقهور فوقها، عبر أجيال من عائلة «المنحوس». أفرد الروائي البرتغالي جوزيه سارماغو (1922-2010) لهذه الرواية أسلوبه المتميز بنبرته الساخرة ولغته الحادة للكشف عن حياة المهمشين، تبدأ مع الإسكافي دومينغو المنحوس: «… هذا الإسكافي رقّاع أحذية، يركّب نعالا وكعوبا، ويُنهي عمله عندما يفقد الرغبة فيه، فيترك القوالب والسكاكين والمخارز ليذهب إلى الحانة، فيتشاجر مع زبائنه ضيّقي الصدر، ولكل هذا يضرب زوجته. يضربها لأنّه يتحتم عليه تركيب أنصاف نعال وترقيعات للأحذية، إنّه رجل لا يعرف السلام مع ذاته. يسير كالممسوس، ليست له مؤخرة يعرف الجلوس عليها، وبمجرد أن يجلس ينهض واقفا، وقبل أن يصل إلى قرية يفكّر في النزوح إلى قرية أخرى. إنّه ابن الريح، دومينغو، الذي أصابه النحس، يترك الحانة ويدخل البيت كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ، قليلا ما يلقي نظرة على ابنه، ولأقل كلمة ينفض زوجته ضربا، خذي أيتها الجائرة حتى تتعلّمي. ويعاود الخروج إلى الخمر، لابسا قبّعته وحاملا جعبته مثل رفاقه. ضف هذا الحساب في دفتري يا صاحب الحانة، فيجيب البارمان، بكل سرور يا زبوني، بكل سرور لكن انظر إلى دفترك، لقد امتلأ. لا يهم، أنا دائما أسدّد ديوني ولا أترك أحدا يدينني ولو بريال. وعندما يحلّ الليل تخرج سارة بحثا عن زوجها، تاركة ابنها عند جارتها، مدارية دموعها في منديلها وتحت الظلام، تجوب سان كريستوبال من حانة لحانة، نعم ليست حانات كثيرة لكنها متعددة، فلا تدخل أيّا منها، وتظل من بعيد تبحث بعينيها، وإن وجدت زوجها تسمّرت في مكانها كالظل، كظل آخر في انتظار خروجه، ولم يحدث ذلك مرة أو مرتين. حدث أن عثرت عليه في الطريق، مخمورا تائها يسير في غير اتجاه البيت، وقد هجره أصدقاؤه، وحينئذ كانت الدنيا تتجمّل من جديد، لأن دومينغو المنحوس، الممتنّ لأنّه تم العثور عليه في صحراء مرعبة بين جيوش من الأشباح، يمرّر ذراعه بكتف امرأته ويترك نفسه لها فتحمله كما الطفل الذي أغلب الظن ما زال يعيش بداخله.

… وها هما يغتربان مرّة أخرى ناحية الشمال، لكن عند الخروج من سان كريستوبال كان صاحب الحانة واقفا له بالمرصاد. قف مكانك، أيّها السيد المنحوس، فما زلت مديونا لي بإيجار البيت والخمر الذي تجرّعته، وإن لم تدفع ما عليك سترى ما سأفعل أنا وابنّي هذان، بمعنى آخر إمّا أن تدفع وإمّا أن نمزقك إربا.

كان السفر قصيرا، والحمد لله أن كان قصيرا، فبمجرد أن وضعت سارة قدمها في البيت وضعت مولودها الجديد، الذي أسموه أنسيلمو، ولا أحد يعرف لِمَ أسموه بهذا الاسم. ومن المهد كان هذا الصغير مدللا لأن جده لأبيه كان يمتهن النجارة وراق له أن يُولد له حفيد عند باب بيته. كان أستاذا في العمل الريفي، بلا معلم ولا صبي، ولا زوجة أيضا… كان رجلا وقورا، قليل الحديث، لا يغيب مع الخمر، لذا كان ينظر نظرة قبيحة لابنه الذي كان يسيء لسمعته. وظل على ما كان عليه من الانتظار، فلم يمهله الزمن وقتا طويلا ليمارس دوره كجد، بعد ما رأى من سوابق دومينغو المنحوس. وحمدا لله أن عاش أياما علّم حفيده الكبير أن هذه المطرقة ذات أذنين، وأنّ هذه فرشاة وهذا إزميل، مع أنّ المنحوس كان لا يطيق كلامه ولا صمته».

أنطون تشيخوف الروسي (1860-1904) Anton Tchekhov رائد القصة الحديثة وأحد آبائها الكبار، اهتمّ كثيرا بتصوير شخصياته في بعديها النفسي والاجتماعي، وتعد قصته «المغفلة» نموذجا للشخصية المسحوقة التي تبلغ حدّا غير معقول من الضعف والهوان: «منذ أيام دعوتُ إلى غرفة مكتبي مربّية أولادي (يوليا فاسيليفنا) لكي أدفع لها حسابها.

– قلت لها: اجلسي يا يوليا… هيّا نتحاسب… أنتِ في الغالب بحاجة إلى النقود ولكنك خجولة إلى درجة أنك لن تطلبينها بنفسك، حسناً، لقد اتفقنا على أن أدفع لك (ثلاثين روبلاً) في الشهر.

– قالت: أربعين.

– قلت: كلّا، ثلاثين هذا مسجّل عندي. كنت دائما أدفع للمربّيات (ثلاثين روبلاً).

– حسناً.

– لقد عملت لدينا شهرين.

-قالت: شهرين وخمسة أيام.

-قلت: شهرين بالضبط، هذا مسجّل عندي. إذن تستحقّين (ستين روبلاً)، نخصم منها تسعة أيام آحاد… فأنت لم تعلّمي (كوليا) في أيّام الآحاد بل كنت تتنزهين معهم فقط… ثم ثلاثة أيّام أعياد .

تضرّج وجه (يوليا فاسيليفنا) وعبثت أصابعها بأهداب الفستان ولكن لم تنبس بكلمة، واصلتُ …

– نخصم ثلاثة أعياد إذن المجموع (اثنا عشر روبلاً) وكان (كوليا) مريضاً أربعة أيام ولم يكن يدرس… كنت تدرّسين لـ (فاريا) فقط، وثلاثة أيّام كانت أسنانك تؤلمك فسمحتْ لك زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء، إذن اثنا عشر زائد سبعة… تسعة عشر… نخصم، الباقي (واحد وأربعون روبلاً) .. مضبوط؟

– احمرّت عين (يوليا فاسيليفنا) اليسرى وامتلأت بالدمع، وارتعش ذقنها وسعلت بعصبية وتمخطت، ولكن… لم تنبس بكلمة.

-قلت: قبيل رأس السنة كسّرتِ فنجاناً وطبقاً، نخصم (روبلين)… الفنجان أغلى من ذلك فهو موروث، ولكن فليسامحك الله !! علينا العوض… وبسبب تقصيرك تسلّق (كوليا) الشجرة ومزّق سترته، نخصم عشرة… وبسبب تقصيرك أيضا سرقتْ الخادمة من (فاريا) حذاء، ومن واجبكِ أن ترعي كلّ شيء فأنتِ تتقاضين مرتباً. وهكذا نخصم أيضا خمسة… وفي 10 يناير أخذتِ مني (عشرة روبلات).

– همست (يوليا فاسيليفنا): لم آخذ.

– قلت: ولكن ذلك مسجّل عندي.

– قالت: حسناً، ليكن.

– واصلتُ: من واحد وأربعين نخصم سبعة وعشرين… الباقي أربعة عشر. امتلأت عيناها الاثنتان بالدموع، وظهرت حبات العرق على أنفها الطويل الجميل… يا للفتاة المسكينة!

– قالت بصوت متهدّج: أخذتُ مرةً واحدةً، أخذت من حرمكم (ثلاثة روبلات)… لم آخذ غيرها.

– قلت: حقا!؟ انظري وأنا لم أسجل ذلك!! نخصم من الأربعة عشر ثلاثة، الباقي أحد عشر. ها هي نقودك يا عزيزتي!! ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، واحد، واحد، تفضلي. ومددت لها (أحد عشر روبلاً) فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة.

وهمستْ: شكراً.

انتفضتُ واقفاً وأخذتُ أروح وأجيء في الغرفة واستولى عليّ الغضب.

– سألتها: شكراً على ماذا؟

– قالت: على النقود.

– قلت: يا للشيطان ولكني نهبتك… سلبتك! لقد سرقت منك! فعلام تقولين شكراً؟

– قالت: في أماكن أخرى لم يعطوني شيئاً.

– قلت: لم يعطوكِ؟! أليس هذا غريبا!؟ لقد مزحتُ معك، لقنتك درساً قاسياً. سأعطيك نقودك (الثمانين روبلاً) كلّها، ها هي في المظروف جهزتها لكِ!! ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تحتجّين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألاّ تكوني حادّة الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغفّلة إلى هذه الدرجة؟

– ابتسمتْ بعجز فقرأت على وجهها: «يمكن».

– سألتُها الصفح عن هذا الدرس القاسّي وسلمتها، بدهشتها البالغة، (الثمانين روبلاً) كلّها. فشكرتني بخجل وخرجت، تطلعتُ في أثرها وفكّرتُ: ما أبشع أن تكون ضعيفاً في هذه الدنيا!

هويدا صالح.. الهامش الاجتماعي في الأدب

هويدا صالح.. الهامش الاجتماعي في الأدب

الأدب هو أكثر تعبيرا عن الجماعة الإنسانية سواء المركزية منها أو المهمشة، فحتما الفلسفة لن تعبر بشكل جلي عن المهمشين أو تكون لسان حالهم. من هنا تأتي أهمية دراسة الهامش الاجتماعي في الأدب بصفة عامة، والسرد الروائي بصفة خاصة.

وقد شاع مصطلح أدب المهمشين ما أدّى إلى أن ينسب إليه النقاد الكثير من الكتابات التي تناولت الهامش الاجتماعي بتجلياته المختلفة، سواء الهامش الديني أو الهامش الجغرافي أو الهامش الاجتماعي أو الأقليات بشتى أنواعها، وكأنّ أدب المهمشين جديد، رغم أنّ المدقق في تاريخ الأدب العربي والآداب العالمية يجد أنّ أدب المهمشين أو الكتابات التي اتخذت من الهامش موضوعا لها قديمة، كما أشرنا في موضع آخر من البحث إلى شعراء الصعاليك وشعراء الغزل العذري، وقبل كل هؤلاء شاعرة الإغريق سافو، ويُضاف إلى تلك الأمثلة شعر الزهد في العصر العباسي الثاني وكتابات الجاحظ في «البيان والتبيين» و»الحيوان» وكتابات أبي حيان التوحيدي وقبل كل ذلك وذاك الصراع بين المتن والهامش الذي طرحه أفلاطون في جمهوريته.

إنّ القانون الذي وضعه أفلاطون، بحسب عبد الله الغذامي، في «النقد الثقافي»، هو قانون استبدادي وقطعي صارم في قطعيته وطبقيته، قطعي في إقصاء وتهميش من يرغب في تهميشهم. وقد تحيّز أفلاطون وأقصى الهامش لصالح مجتمع الجمهورية/ المتن، فأخرج من جمهوريته الشعراء، لأنّه لهم فائدة تفيد الطبقية في الجمهورية، كذلك أخرج المرأة لأنّه لم ير لها فائدة، ثم استدرك الأمر وتذكّر وظيفتها البيولوجية فأدخلها.

كذلك تبدّى الهامش في المجتمع الهندي والفارسي كما صورهما لنا ابن المقفع في (الأدب الصغير والأدب الكبير)، وهذه هي الجذور التي شكّلت الذهنية العربية، ترسّخت معها القيم الثقافية التي شكّلت المركز/المتن.

يوضح الغذامي تلك الثقافة التي كرّست للمتن والمركزية وأقصت الهوامش، يقول: «إذا كان المتن قد تشكّل وجرى فرزه، فإنّ الهامش لابد أن يتشكّل ويجري أيضا، وأوّل ما جرى هو تمييز الأعراب وإخراجهم ثقافيا وعرقيا حيث صاروا مادة خارج إطار الجدّ والمتن، وصاروا في الهامش بوصفهم مادة للتظرف والتندر، ومع الأعراب جاءت أقوام أخرى من مثل ما نلاحظه في عناوين كتب ورسائل الجاحظ، كالسودان والبرصان والنساء والجواري، ومن مثل الحيوان، وكلّها تدل على الهامش، وفي الوقت ذاته فإنّها تدلّ بما أنها من مؤلفات الجاحظ على اهتمام خاص من الجاحظ بالمهمش والمنسي».

ويرى الغذامي أنّها تحتاج لتأمل خاص لأنه يوضح العلاقة بين المتن والهامش، ويوضح لنا أساليب الهامش في تعامله مع المتن حيث «يمثل كتاب البيان والتبيين نموذجا لتجاور النسقين الثقافيين، ويتجاوران في حال من الصراع المكبوت بين المتن والهامش، بين الثقافة المؤسساتية المهيمنة والثقافة الشعبية المقموعة، ولأمر مهم ساد في كتاب البيان والتبيين أسلوب الاستطراد، والذي هو خروج (على) المتن وليس مجرّد خروج (عن) المتن».

ويرصد الغذامي شيوع أسلوب الاستطراد في كتاب الجاحظ «البيان والتبيين»، يحلله من وجهة نظر النقد الثقافي، وليس من وجهة نظر النقد الأدبي. ورغم أنّ النقد الأدبي قد يرى ذلك الأسلوب مجرد أسلوب يفضله الكاتب دون غيره من الأساليب الفنية، وعلى الرغم من أنّ النقد الثقافي تكون له وجهة نظر أخرى، فهو يجيد تحليل وقراءة ما وراء الخطاب، وليس المعنى المباشر الذي تقدمه اللغة.

جورج أورويل.. متشردا في باريس ولندن

جورج أورويل.. متشردا في باريس ولندن

«متشردا في باريس ولندن» للكاتب الإنكليزي جورج أورويل عبارة عن مذكرات في جزأين، الجزء الأوّل يحكي فيه عن حياة الفقر التي عاشها الكاتب في باريس واشتغاله في مهن صغيرة وهامشية وتصويره للحياة في هذه الأحياء الفقيرة، والجزء الثاني يصف فيه حياته متشردا في أحياء مدينة لندن الفقيرة. في باريس نجده يقدم لنا عرضا مفصلا للأحياء الفقيرة وشخصياتها المهمّشة: «… كان اسم النزل، نزل العصافير الثلاثة، وهو مبنى مظلم متداعٍ، من خمسة طوابق، مقسّمة بقواطع خشب إلى أربعين غرفة. كانت الغرف صغيرة، بالغة القذارة، إذ لم تكن ثمة خادمة، كما أنّ مدام (ف) المالكة، ليس لديها وقت لأيّ تنظيف. كانت الجدران صفيقة مثل خشب رقيق، وقد أُخفيت شقوقها بطبقات متعاقبة من الورق الوردي، اهترأت مع الزمن لتؤوي بقّا لا يُحصى. قرب السقف وطوال النهار تسير خطوط مديدة من البقّ مثل طوابير جنود. وفي الليل تهبط متضوّرة جوعا، حتّى ليضطر المرء إلى القيام، كل بضع سويعات، ليقتلها في ما يشبه مجزرة. أحيانا، يغدو الأمر لا يطاق، يلجأ المرء إلى إحراق الكبريت فيطردها إلى الغرفة المجاورة، حيث سيردّ ساكنُها بكبرتة غرفته هو، فيعيدها إلى حيث كانت. إنّه مكان قذر، لكنّه أليف، إذ مدام (ف) وزوجها كانا طيبين. أمّا إيجار الغرف فيتراوح بين ثلاثين فرنكا وخمسين للأسبوع.

… كانت في النزل شخصيات غريبة الأطوار. إنّ أحياء باريس الفقيرة مجمع للناس غريبي الأطوار. إنّهم قوم سقطوا في مهاوٍ للحياة، منعزلة شبه مجنونة، وتخلّوا عن محاولة أن يكونوا عاديين أو معقولين. لقد حررهم البؤس من المقاييس المألوفة للسلوك، تماما مثل ما يحرر المالُ الناس من العمل. وبين ساكني نُزلنا من عاشوا حيواتٍ أغرب من أن تعبّر عنها الكلمات. هناك، مثلا آل روجيه، وهما زوجان قزمان عجوزان، يرتديان الأسمال ويحترفان حرفة عجيبة. لقد اعتادا بيع البطاقات البريدية في بوليفار سان ميشيل. الغريب في الأمر أنّ هذه البطاقات البريدية كانت تباع في رزم مغلقة مثل صور البورنو، إلّا أنّها كانت صورا فوتوغرافية لقصورٍ على نهر اللوار. المشترون لن يكتشفوا هذا إلّا بعد فوات الأوان. ثم إنّهم لم يشتكوا البتة. آل روجيه يربحان مائة فرنك أسبوعيا، وقد استطاعا بتقتير دقيق أن يظلا على الدوام، نصف جائعين نصف مخمورين. كانت قذارة غرفتهما شنيعة إلى حدّ أنّ المرء يشمّ نتانتها من الطابق الأسفل. وتقول مدام (ف) إنّ آل روجيه لم يخلعا ملابسهما منذ سنوات أربع.

أو خذ هنري، أيضا، الذي يشتغل في المجاري. كان رجلا طويلا كئيبا، جعد الشعر، ويبدو رومانتيكيّ الهيأة، مع جزمة عامل المجاري الطويلة. خصوصية هنري أنّه لا يتكلم إلّا في شؤون عمله، لأيّام عدّة فعلا. لكنّه قبل سنة فقط، كان سائقا في استخدام جيّد، وكان يوفّر مالا…

… أنا أحاول وصف الناس في حارتنا، لا فضولا فحسب، بل لأنّهم جميعا جزء من قصتي. البؤس هو ما أشرعُ أكتب عنه، البؤس الذي اتصلتُ به، للمرة الأولى من حياتي، في هذا الحيّ الفقير. الحيّ، بقذارته وحيواته الغريبة، كان للوهلة الأولى درسا موضوعيا، مادة دراسية للبؤس، وصار في ما بعد خلفية تجاربي الخاصة. ولهذا السبب، أحاول أن أقدم فكرة ما، عمّا كانت عليه الحياة هناك».

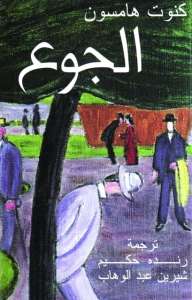

يعتبر الروائي النرويجي كنوت هامسون (1859-1952) Knut Hamsun الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1920 من أعظم كتاب الرواية في القرن العشرين. فروايته «الجوع» تعدّ فاتحة للرواية الحديثة التي تركّز على الجانب النفسي للشخصية الروائية، كما أنّها تستمدّ أغلب أحداثها من التجربة الشخصية للكاتب. من أجواء الرواية نقرأ: «… فتحت النافذة ونظرت إلى الخارج، فأبصرت من مكاني حبلا للغسيل، وحقلا بورا في نهايته موقد مطفأ بقي من دكان حداد قد احترق، وراح بعض العمال يعالجون بقاياه. اتكأت على مرفقي في النافذة وتفحصت بأنظاري السماء. فلا ريب أنّ اليوم سيكون صحوا جميلا… وابتدأ الضجيج والجلبة في الشوارع، ممّا جذب نفسي إلى الخارج. فلقد كانت هذه الغرفة الخاوية الي تتماوج أرضها الخشبية اهتزازا كلما خطوت فيها، أشبه بصندوق موحش متفكك، فلم يكن فيها موقد، وكان القفل في بابها معطلا. وكان من عادتي أن أنام الليل على جواربي لكي تجفّ بعض الجفاف في صبيحة اليوم التالي. أمّا المتاع الوحيد الذي كان يمكنني أن أغتبط به، فهو مقعد صغير أحمر كنت أجلس عليه في المساء حالما مفكرا في ألف أمر وأمر. وحينما كانت الريح تهبّ بشدة فتفتح الأبواب في الطبقة السفلى. كانت أصوات مختلفة من الصرير العجيب تسمع من خلال أرض الغرفة وحيطانها… انتصبت واقفا ومضيت إلى الزاوية أبحث في حزمة إلى جانب السرير لعلّي أجد فيها فضلة طعام للفطور. ولكنّي لم أجد فيها شيئا، فعدت أدراجي إلى النافذة، وقلت في نفسي: «الله وحده يعلم إذا كانت جهودي في البحث عن عمل ستثمر في يوم من الأيام ولو قليلا !».

فهذا الرفض المتكرر، وهذه الوعود المتأرجحة، وهذه «لا» الجافة التي أقابل بها أبدا، وهذه الآمال المتراوحة بين التحقق والفشل، والمحاولات الجديدة التي لم تؤد مرة إلى شيء. كل هاتيك الأمور أضعفت همّتي وقضت على شجاعتي بالزوال. وكنت قد سعيت في المدّة الأخيرة إلى عمل كموظف في المحاسبة، ولكنّي حضرت متأخرا عن الموعد. وفوق هذا لم يكن في مقدوري الحصول على خمسين كورونا، هي قيمة الضمان المطلوب. وهكذا كنت أصطدم دائما بهذه العقبة أو تلك. وتقدمت أيضا إلى عمل في الإطفائية، وكان المتقدمون إلى هذه الوظيفة خمسين رجلا. فوقفنا جميعا في باحة المكان وأخذ كل منّا ينفخ صدره لنظهر بمظهر القوة والجرأة العظيمة. وجال بيننا المفتش وأخذ يفحص عن حال الطالبين بعينيه، ويجسّ أذرعهم، ويوجه لهم هذا السؤال أو ذاك. ومرّ بي، وهزّ رأسه قائلا إنّي لا أصلح للعمل لأنني أضع منظارا على عينيّ. فعدت إليه مرّة أخرى بغير منظار ووقفت مقطبا حاجبيّ… وعاد الرجل فمرّ بي وابتسم، فقد عرفني. وشرّ الأمور كلّها أنّ ملابسي كانت قد رثت ولم يعد في مقدوري أن أظهر فيها بمظهر يليق برجل محترم يبحث عن عمل…

ومن عجب أنّ الأيام كلها أخذت تنتقل بي من سيئ إلى أسوأ… فلم يبق لديّ مشط، ولا عندي كتاب أقرؤه لأشغل نفسي به عن التفكير في سوء حالي. وأمضيت الصيف كلّه نازلا إلى ساحات الكنيسة، أو صاعدا في حديقة القلعة حيث كنت أجلس أعدّ مقالات للصحف. فأكتب عمودا بعد عمود في مختلف الشؤون، وحول الاختراعات العجيبة، والفكاهات البريئة، وما يجود به رأسي المضطرب من طرائف. وفي حالات اليأس كنت أتخيّر للكتابة موضوعات غير مطروقة كانت تكلفني من المجهود ساعات طوالا، ويكون نصيبها بعد ذلك الرفض. وكلما انتهيت من كتابة فصل بدأت الهجوم على آخر. وقلما أوهنت عزيمتي كلمة «لا» من رؤساء التحرير، كنت أقول لنفسي: «لا بد أن يتحسن الحال يوما ما». وكنت إذا حالفني الحظ أحصل على خمسة ريالات أجرا لجهد عصر يوم من الأيام.

عدت أدراجي من النافذة واتجهت نحو الكرسي الذي كنت أستخدمه لأموري كافة… دسست في جيبي، كعادتي، قلم رصاص وورقا وانصرفت. وكي لا أسترعي نظر صاحبة الدار إليّ، انسللت بخفة في السلم، فقد كان مضى يومان على استحقاق كراء الغرفة ولم يكن في يدي شيء لأدفعه».

منذ روايته الأولى «الفقراء» اهتمّ الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي Fiodor Dostoievski (1821-1881) بالشخصيات المهمشة والفئات الاجتماعية الأكثر معاناة في المجتمع الروسي، حيث اعتبرت أوّل رواية اجتماعية في الأدب الروسي الحديث. لكن شهرته الأكبر ستتحقق من خلال روايته «مُذلّون مهانون» التي تابع فيها مساره بتعميق تحليله النفسي للشخصيات من خلال نظرة تأملية فلسفية. لذلك اعتبر رائد علم النفس، سيغموند فرويد، أن «دوستويفسكي معلم كبير في علم النفس». هنا يتطرق لمسار حياة العجوز (جرمي سميث) بعد وفاته الغريبة: «… لقد اكتشفت منزل العجوز، وظهر أنّه لا يقيم في فاسيلي أوستروف، وإنما يقطن على بعد خطوتين من المكان الذي مات فيه، في الطابق الخامس تحت السقف من منزل «كلوجي»، في مسكن مستقل يشتمل على مدخل صغير، وحجرة واسعة منخفض سقفها، ذات فجوات ثلاث بمثابة النوافذ. كان يعيش حياة بائسة. بيته لا يحتوي من الأثاث إلا على منضدة، وكرسيين، وسرير عتيق عتيق، صلب كأنه من حجر، مهترئ يخرج القش من جميع جوانبه. وحتى هذا السرير كان ملك صاحب البيت. إن الداخل إلى هذا البيت يدرك أنه ما اشتعلت فيه نار منذ أمد طويل، ويلاحظ كذلك أن ليس فيه شموع. وأنا الآن مقتنع بأنّ العجوز ما كان يذهب إلى مقهى «موللر» إلا نشدانا للضوء والدفء. وقد وجدنا على منضدته إبريقا من الآجر فارغا، وقطعة من الخبز يابسة، ولم نجد في بيته قرشا واحدا، بل لم نجد لدفنه ملابس غير التي كان يلبسها فاضطر أحدهم أن يتبرع لجثمانه بقميص. كان واضحا أنّه لا يعيش في وحدة تامة. وأنّ ثمة شخصا كان يأتي إليه، ولو من حين إلى حين، ووجدنا في درج المنضدة جواز سفر. فلقد كان المتوفى أجنبيا، إلا أنه من الرعايا الروس، وكان اسمه جرمي سميث، وكان ميكانيكيا، وله من العمر ثمان وسبعون سنة. ووجدنا على المنضدة كتابين: الأول موجز في الجغرافيا، والثاني إنجيل باللغة الروسية على هامشه إشارات كتبت بالقلم الرصاص، فاشتريت الكتابين. وسألنا سكان البيت وصاحب البيت عن الرجل فتبيّن أنهم لا يعرفون من أمره شيئا. وكان البيت يضم عددا كبيرا من السكان، كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمانيات اللواتي يستخدمن بعض الخدم ويؤجرن في دورهنّ غرفا. ولم يستطع مدير البيت، وهو من طبقة النبلاء، أن يقول إلا القليل عن هذا المستأجر القديم. قال إنّه كان يتقاضى أجر سكنه ستة روبلات في الشهر، وإنّ المتوفى مكث أربعة أشهر، إلّا أنه في الشهرين الأخيرين لم يدفع قرشا واحدا، فكان لابد من إخراجه من المنزل. وسألناه هل كان يأتي لزيارته زائر، فلم يستطع أن يجيب عن هذا السؤال إجابة شافية. ذلك أن البيت كان كبيرا والناس يذهبون ويجيئون بكثرة، ولا يمكن أن يتذكر المرء جميع من يجيئون ويذهبون. وكان البواب في إجازة ببلده. وهو يقوم بالخدمة في هذا البيت منذ أربع سنين أو خمس، لعله كان يمكن أن يوضح لنا بعض الأمور، إلا أنه سافر إلى بلده منذ خمسة عشر يوما، وترك ابن أخيه ينوب عنه في عمله، وهو شاب صغير لمّا يعرف بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية. ولا أدري على وجه الدقة كيف انتهى هذا التحقيق، إلّا أننا أخيرا دفنا العجوز».