إعداد وتقديم: سعيد الباز

كان للكتاب الإشكالي لعالم الاجتماع الفرنسي بول لافارغ «الحق في الكسل»، الصادر سنة 1880، تأثير واسع، باعتباره أوّل الكتب التي تناولت موقفا نقديا لثقافة العمل الإنتاجي، وطرحت الحق في الكسل بديلا عن الحق في العمل، وانطلقت بالتالي عدة تساؤلات عن الحدود الفاصلة بين مفهومي العمل والكسل، على المستويين الأدبي والفكري، وبرزت جهود طموحة ترمي إلى تجاوز المفهوم الإنتاجي السائد للعمل وضرورة إعادة توجيهه نحو أبعاد أخرى اجتماعية وإنسانية واقتصادية مختلفة. في حين اعتبر آخرون العمل نشاطا وفعالية إنسانية تتحقق بهما ماهية الإنسان ووجوده.

ألبير قصيري.. كسالى في الوادي الخصيب

يعدّ ألبير قصيري أكسل روائي في العالم، يكاد لا يكتب أكثر من جملتين في الأسبوع، ومع ذلك قدّم منجزا روائيا مهما. ظلّ يكتب عن موطنه مصر مقيما خارجه حتّى توفي عن سن 94 سنة، بمدينة باريس… وبالتحديد في غرفته بفندق (لا لويزيان) وبالحي نفسه (سان جيرمان) حيث أقام وحيدا لأكثر من ستين عاما منذ أن حلّ بباريس في أحد الأيام من سنة 1949. ودون أن يغيّر من عاداته الكسولة المستمدة من شرقه البعيد والقريب في وجدانه وعقله، كان يقول: «أعيش في غرفتي كما لو أنني في مصر». تميّز عنهم قصيري بعزوفه عن حضور المناسبات الثقافية وحفلات تكريمه لسبب بسيط كونها تخالف طقوسه اليومية التي أساسها الخضوع التام لعاداته الدائمة في النوم طيلة النهار والجلوس في المقاهي محملقا في المارة ومستغرقا في حواراته الداخلية.

كان ألبير قصيري يقوم بجولته المعتادة والشهيرة من الفندق الذي يقيم فيه متّجها إلى (كافي دو فلور) أو (لي دو ماغو) بأناقته الأرستقراطية، قسماته الحادة تخفي مرحا داخليا لا تعلنه سوى كتاباته وشخصياته الروائية التي تشبهه في الملامح وفي المزاج. بسيط في حياته، متطلباته تكاد تكون معدومة، فقط حريته في أن يعيش متأمّلا في مرايا ذاكرته التي تعود به إلى قاهرة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. في هذه الغرفة بفندقه عاش ألبير قصير أكثر من خمسة عقود رافق كبار كتاب القرن في العصر الذهبي لمدينة الأنوار باريس ظلّ يكتب عن مصر كما لو كان يعيش فيها، ولم يكتب ولو سطرا واحدا عن باريس أو فرنسا.

رواية «كسالى في الوادي الخصيب» قصةَ عائلةٍ كرَّست حياتَها وحياةَ أبنائها للكسل ولفعل اللاشيء. فالجميع في هذا البيتِ الريفي الصغير ينامون طَوال الوقت، الأب وأبناؤه الثلاثة: «رفيق» و«جلال» و«سراج»، والعم «مصطفى». وعندما يستيقظون يتكاسلون حتى عن فعلِ أبسطِ أمورهم، وتتولَّى «هدى» الخادمةُ إدارةَ البيت وتنظيمَ أموره. لكنَّ حياتهم المستقِرة تتعرَّض للتهديد عندما يسمع الابن الأصغر «سراج» أنَّ على الإنسان أن يعمل، وأنَّ بعض الناس يضبطون المنبِّه ليستيقظوا في الصباح ويذهبوا إلى وظائفهم! فكرةٌ كهذه جعلت أشقَّاءه يتشكَّكون في نسبِه إلى العائلة، لمجرَّد أنه تحدَّث بها. تزداد الأمورُ تعقيدًا عندما يقرِّر سراج الذهابَ إلى المدينة للعمل: «لقد سمع سراج أنّ الناس يعملون، حتّى لو ظلت هذه مجرّد حكايات. فهو لا يؤمن أبدا أنّ على الإنسان أن يعمل بعيدا عن هذه المهن الخصبة والعقيمة التي ليست لها أيّ جاذبية أو قيمة تستبد به رغبة منذ وقت طويل أن يرى أحد هؤلاء البشر الذين يعملون بمشقة بأيديهم وهم يمسكون محاريثهم، لكن يبدو أنّ هذا أمر صعب للغاية، إنّه لا يعرف أيّ وسيلة للوصول إليهم، منذ أن بدأ يبحث عن عمل، هو لا يستطيع الوصول إليهم، في المنزل تعتبره أسرته مجنونا أو ممسوسا، عندما يحدثهم عن العمل، لم يصدقه أحدهم، ليس لأنّهم بُغتوا بقراره، ولكن لأنّه لا يّجيد أيّ مهنة، لم يعرف سراج إلى من يتوجّه، فكلّ من يعرفهم كذابون وليست لديهم فكرة عن العمل الحقيقي، حتّى هؤلاء الذين يمارسون أعمالا شاقة لم يظهروا أمامه قط… يبدو كأنّهم اختفوا في أعمالهم، كأنّما ركبهم خجل أو خزي، إنّه يرغب أن يقترب من الناس في عملهم، ليعرف كيف يبدو العمل. لكن هل هذا الطفل المصاب بالصرع عاقل؟ بالتأكيد إنّه لا يعرف الطريق ولا الوسيلة لو كان العمال يتصرفون مثله، فسوف تصبح الحياة مستحيلة… ماذا سيغدو أمره لو عمل في مصنع؟ لأنّ سراج لا يفهم العمل الجاد إلّا في الآلات التي تعمل، ولديه فكرة رومانسية عن العمل في مصنع، وهو مشدوه بالأسلوب الرائع الذي يتمّ فيه إنجاز عمل ما بواسطة آلاف البشر، ومن هذا المنطق لا يبدو له العمل شيئا مهينا».

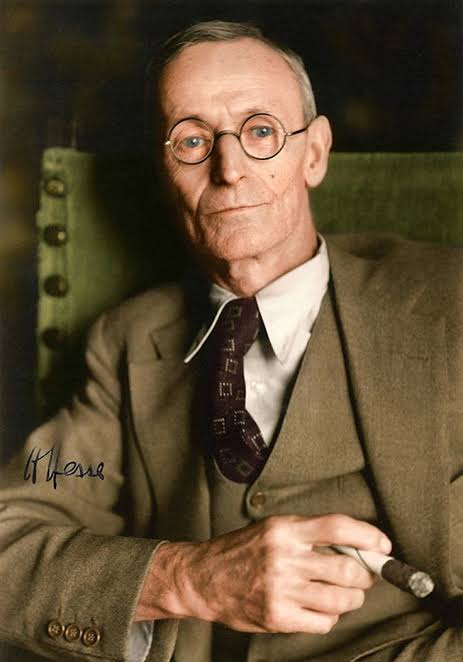

هيرمان هيسه.. فنّ الكسل

يتبنّى الكاتب والروائي الألماني هيرمان هيسه، في كتابه «فنّ الكسل»، منظورا مختلفا لعلاقة العمل بالكسل الذي يعتبره فنّا يتجاوز حالة الاستيلاب التي أخضعتها المجتمعات الحديثة لمفهوم العمل: «… كلّما استُلب النشاط الفكري الحرّ وحُشر داخل ماكينة الفكر التقليدي الخالية من الروح، وكلما حاولت العلوم الحديثة والنظام التعليمي سرقة حريتنا وشخصيتنا الفردية المستقلة، وانتزاعنا من حالة الطفولة لأجل أن تقذف بنا في أتون إيقاع العصر اللاهث المحموم باعتباره الحالة المثلى للإنسان العصري، انهار فن الكسل وتوارى جنبا إلى جنب مع غيره من الفنون القديمة الأخرى التي هجرها البشر، وكأننا لم نكن سادة هذا الفن وأساتذته من قرون طويلة. طالما كان فن الكسل في الحضارة الغربية في الأوقات كلّها فنا لا يمارسه إلّا الهواة المسالمون».

يذهب هيرمان هيسه أكثر من ذلك، خاصة في ما يتعلّق بالفن والإبداع، إلى القول بأننا في حاجة إلى شيء من الكسل: «… في عالمنا، عالم الحضارة الغربية المقفرة، فقد مزّقنا الوقت إلى أجزاء صغيرة، مزّقناه إلى شظايا متناهية الصِغر، لا تزيد قيمة الواحدة منها عن قيمة عملة معدنية صغيرة، إلّا أنّ الوقت ما يزال يمضي منهمرا بلا انقطاع في شكل موجة متدفقة بثبات تكفي لريّ ظمأ العالم مثل ملح البحور ونور النجوم. وحاشاني أن أسدي النصح إلى ماكينة صناعة الفكر التقليدي، وإلى دولاب العلوم الحديثة التي تلتهم الشخصية الفردية للإنسان اليوم التهاما. ولو كانت الصناعة والعلوم الحديثة لا تريد إفساح مجال إلى نموّ وتفتح الشخصية الفردية، فمعنى هذا أنّها بلا شخصية.

رغم ذلك أقول: يتحتم علينا نحن معشر الفنانين، الواقفين وسط إفلاس حضاري هائل، الساكنين فوق جزيرة توفّر لنا حدّا معقولا من الظروف المعيشية المقبولة، أقول يتحتّم علينا أن نحيا وفق قوانين مغايرة للقوانين السائدة. فالشخصية الفردية المستقلة بالنسبة لنا ليست رفاهية ولا ترفا، بل هي شرط الوجود الإنساني برمته، هي الهواء الذي نتنفسّه، ورأس المال الذي لا نقوى على العيش دونه. وأدرجُ تحت مسمّى «الفنانين» كل من يرون في الشعور بالحياة وفي تطوير أنفسهم حاجة ماسّة وضرورة لا غنى عنها، وكلّ من يتنبهون بوعي إلى طاقاتهم الباطنية ويستغلونها وفقا لقوانينهم الفطرية، وأقصدُ بكلامي كل من لا يمارسون نشاطا حياتيا ثانويا لا يكون أساس وجوده أو ممارسته منسجما مع أساس وجودهم الأصيل، كمثل القوس بالنسبة إلى الجدار، أو كالعمود بالنسبة إلى السقف في أيّة بناية مشيّدة تشييدا جيدا.

… طالما احتاج الفنانون إلى شيء من الكسل، يعود جزء من ذلك إلى حاجتهم إلى فهم التجارب التي اكتسبوها حديثا وتمثلها، وإعطاء الفرصة للأفكار التي أفرزها اللاوعي لكي تنضج، بينما يعود جزء آخر إلى تكريس الفنانين أنفسهم تكريسا لا واعيا لفكرة أن يعودوا أطفالا مرّة أخرى، أن يكونوا أصدقاء وأشقاء الأرض والنباتات والصخور والسحب.

… إنّ الفنان لا يقدر على الاستمتاع بالفن استمتاعا عميقا وكاملا إلّا في أوقات إبداعه الرائقة، أمّا في أوقات معاناته فتبدو شتّى ألوان الفنون في عينيه إمّا مبتذلة باهتة الملامح، وإمّا ضاغطة خانقة لروحه. فبالنسبة إلى فنان مُبتلى بالإحباط والعجز يمكن لساعة من موسيقى «بيتهوفن» أن تقلب أحواله رأسا على عقب مثلما يمكنها أن تشفيه من سقمه. وهذه تحديدا هي النقطة التي أفتقد فيها بشدة فن الكسل، ذلك الفن الذي عُزّز وصُقِل عبر التقاليد المتوارثة الراسخة، وهي النقطة التي ينظر فيها عقلي الجرماني… بمشاعر ملؤها الحسد والشوق إلى قارة آسيا الأم، القارة التي استطاعت عبر التدريبات الروحية الموغلة في القدم أن تسبغ إيقاعا نبيلا على ما يبدو لنا ظاهريا وكأنّه حالة هلامية، أو لنُسمّها حالة فعل لا شيء».

جيروم ك. جيروم.. أفكار تافهة لرجل كسول

اشتهر الروائي والمسرحي الكوميدي الإنجليزي، جيروم ك. جيروم، بكتابه «أفكار تافهة لرجل كسول» وخاصة في فصله (عن الكسل):

«… كان الكسل دائما هو ميزتي، أنا لا أنسبُ لنفسي فضلا في هذا الموضوع، إنّه موهبة لا يمتلكها إلّا القلائل. ثمة الكثيرون من الكسالى والكثيرون من متبلدي الإحساس، لكن الكسول الأصيل عملة نادرة. هو ليس ذلك الشخص المترهل الذي يضع يده في جيبه. العكس صحيح، إنّ الصفة التي تميّزه هي أنّك تجده دائما مشغولا للقمة!

من المستحيل أن تتمتع بالكسل كما يجب دون أن يكون لديك عمل كثير. ليس ثمة متعة في ألّا تفعل شيئا إذا لم يكن لديك أصلا ما تفعله. إنّ تبديد الوقت عندئذ سيكون مجرد تأدية واجب، وسيكون أمرا مرهقا. الكسل يا صديقي، كما القبلة، لا يستحب إلّا إذا خُطف.

… إنني أحبّ الكسل عندما لا يصحّ أن أكون كسولا، لا عندما يكون الكسل هو الشيء الوحيد أمامي، تلك هي طبيعتي العنيدة. إنّ أفضل وقت أقف فيه وظهري للمدفأة أحسب ديوني، هو الوقت الذي تعلو فيه فوق مكتبي أكوام الرسائل التي تحتاج الرد الفوري. فإذا طالت فترة التلكؤ فوق مائدة الطعام، فاعلم أنّ أمامي عملا ثقيلا في المساء. وإذا ما حدث أن كان عليّ أن أستيقظ مبكرا في الصباح، عندئذ، وأكثر من أيّ وقت آخر، أحبّ أن أرقد نصف ساعة إضافية في سريري.

آه ! يا له من شيء رائع أن تتقلب في فراشك ثمّ تنام ثانية، «خمس دقائق فقط»! إنني لأعجب حقا، هل هناك من البشر من يستيقظ فعلا برغبته! هناك من الناس من يستحيل على الإطلاق أن يستيقظ في الوقت المناسب. فإذا كان الوقت المناسب هو الثامنة صباحا، ظلّ راقدا في فراشه حتّى الثامنة والنصف. وإذا ما تغيرت الظروف وأصبح عليه أن يستيقظ في الثامنة والنصف، فلن يترك الفراش قبل التاسعة، مثل هؤلاء يشبهون رجل الدولة الذي قيل إنّه كان يتأخر عن مواعده نصف ساعة بالضبط، لا تزيد ولا تنقص دقيقة. حاولوا معهم كلّ الوسائل. ابتاعوا لهم «منبهات» (وهذه مبتكرات ماكرة، تنطلق في الوقت الخطأ، لتوقظ الشخص)… أنا أعتقد أنني أستطيع فعلا أن أبتعد عن الفراش. إذا غادرته، إنّ انتزاع الرأس من الوسادة هي عندي أصعب مهمة، بغض النظر عمّا عقدت عليه العزم طوال الليل… شيء غريب هذا السرير! هذا القبر المتنكر، حيث نمدد أرجلنا ونغوص بعيدا في هدوء إلى الصمت والراحة، «آه، أيّها السرير. أيّها السرير اللذيذ، يا جنة الرأس المتعب». إنّك المربية العجوز لنا نحن المشاكسين صبية وصبايا. تأخذنا إلى حجرك الرحيب، أذكياء وأغبياء. أشقياء وطيبين، لتهدهد جراحنا كلنا… الرجل القوي منّا يملؤه الهمّ، المريض منّا يملؤه الألم، الفتاة الصغيرة منّا تبكي حبيبا غدر… كلنا كالأطفال نلقي رؤوسنا بوجعها على صدرك الأبيض، فتمسح عنّا كلّ حزن.

متاعبنا موجعة حقا إذا أنتِ تركتينا ولم نعد نجد عندك السلوى. كم يبدو الفجر بعيدا إذا لم نستطع النوم! آه، من تلك الليالي الكالحة عندما نتقلب في الفراش من الحمّى والألم، عندما نرقد، كالأحياء بين الموتى، نرقب ساعات الظلام تتحرك في بطء بيننا وبين الضوء.

إنني أتطلع إلى اليوم الذي نصبح فيه نحن الرجال بلا عمل سوى أن نرقد في السرير حتّى الثانية عشرة ظهرا، ونقرأ روايتين في اليوم، ونشرب الشاي وحدنا في الخامسة، ولا نشغل رؤوسنا بأكثر من مناقشات عن آخر مودة للبنطلونات، وعمّا إذا كان معطف المستر جونز مصنوعا من الصوف الخالص، عمّا إذا كان يلائمه. إنّه توقع رائع، لكلّ كسول مثلي»!

في قصته الشهيرة «المرتبة المقعرة»، يدين الكاتب المصري يوسف إدريس انعدام الوعي بالزمن لدى المجتمعات العربية على الخصوص، والمجتمعات المتخلفة بصفة عامة، الذي يتجلّى في رفض مبدأ التطور والاستكانة إلى الخمول والانعزال عن العالم في انتظاره أن يتغيّر ويصلح حاله. هذه الحالة المميزة للمجتمعات المتخلفة التي ترفض مواجهة واقعها والخلود إلى الكسل وتفضل أن تبقى مسلوبة الإرادة وانتظار حلول أشبه بالمعجزة:

في ليلة (الدخلة)، و(المرتبة) جديدة وعالية ومنفوشة، رقد فوقها بجسده الفارع الضخم، واستراح إلى نعومتها وفخامتها، وقال لزوجته التي كانت واقفة إذ ذاك بجوار النافذة :

-أنظري… هل تغيّرت الدنيا؟

ونظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

-لا.. لم تتغير..

-فلْأنمْ يوماً إذن..

ونام أسبوعاً، وحين صحا، كان جسده قد غور قليلاً في المرتبة، فرمق زوجته وقال:

-أنظري … هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

-لا.. لم تتغير ..

-فلْأنمْ أسبوعاً إذن..

ونام عاماً، وحين صحا، كانت الحفرة التي حفرها جسده في المرتبة قد عمقت أكثر، فقال لزوجته:

-أنظري…هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

-لا.. لم تتغير..

-فلْأنمْ شهراً إذن..

ونام خمس سنوات، وحين صحا، كان جسده قد غور في المرتبة أكثر، وقال كالعادة لزوجته:

-أنظري…هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

-لا.. لم تتغير..

-فلْأنمْ عاماً إذن..

ونام عشرة أعوام، كانت المرتبة قد صنعت لجسده أخدوداً عميقاً، وكان قد مات وسحبوا الملاءة فوقه فاستوى سطحها بلا أي انبعاج، وحملوه بالمرتبة التي تحولت إلى لحد وألقوه من النافذة إلى أرض الشارع الصلبة..

حينذاك وبعد أن شاهدت سقوط المرتبة اللحد حتى مستقرها الأخير، نظرت الزوجة من النافذة وأدارت بصرها في الفضاء وقالت:

-يا إلهي…لقد تغيرت الدنيا..

رولان بارت: ليس بمقدوري ألّا أقوم بشيء

كانت جريدة Le monde الفرنسية، في ملحقها الثقافي المخصص لموضوع الكسل، أجرت حوارا مهما وطريفا مع الناقد رولان بارت كشف فيه طبيعة أخرى للكسل، ذلك الكسل القريب منا، والمعيش والمألوف… أهم ما يصل إليه بارت، في تحليله، أن الكسل أنواع متعددة، هناك الكسل المؤلم والمبهج والبئيس، والكسل الناجم عن انزياح داخلي، أي إرادي، والكسل الناجم عن انزياح خارجي، أي بفعل الآخرين. كما أنّه يذهب إلى التساؤل عن إمكانية وجود فلسفة ما لموضوع الكسل، وعن وضعية قانونية وحقوقية للكسل… قد لا نتفق مع بارت بالضرورة إذا كنا نعالج الموضوع من وجهة تربوية أو حتى أخلاقية، لكن ثمة طرافة وتصور مختلف لموضوع الكسل وتحليل للظاهرة من زاوية أخرى غير مألوفة تستحق، دون شك، القراءة وأن تكون نموذجا لتفكير رولان بارت ومنهجه في التحليل، حيث ساهمت أعماله السيميولوجية على الخصوص في ارتياد عدة آفاق غير مسبوقة كسّر فيها ثوابت البحث الأكاديمي، أو كما قال عنه الكاتب الإنجليزي المختص في الأدب الفرنسي فيليب ثودي: «إنّه موهوب ولكنه مفكر غريب الأطوار، مليء بالأفكار الجيدة وهو يشطح إلى أفكار خارجة عن الموضوع. وبارت من ناحية متألق كفء وبراغماتي متميز، ومن ناحية أخرى مفكر منهجي».

يتحدث بارت، في هذا الحوار أيضا، عن الحيّز الذي يحتله الكسل في حياته قائلا: «سأكون ميالا إلى القول إن الكسل لا يحتل أي مكان في حياتي. لكن هذا خطأ أشعر به كما لو أنه نقص أو عيب. في الغالب أضع نفسي في وضعية صراع لإنجاز الأعمال، حينما لا أقوم بها، أو على الأقل في المدة التي لا أقوم فيها بإنجاز تلك الأعمال، لأنني في العموم أنتهي من إنجازها. يتعلق الأمر بكسل أرغم عليه، بدلا من أن أكون قد اخترته أو أفرض نفسي عليه… في فترة من حياتي بعد القيلولة، كنت أمنح نفسي بعضا من هذا الكسل المبهج والذي لا يعرف شكل الصراع. كنت أتلقى بتراخ أوامر جسدي، كنت لا أحاول أن أقوم بعمل ما… كنت أترك الأمور على عواهنها. لكن في القرية، وفي فصل الصيف كنت أرسم قليلا، وأقوم ببعض الإصلاحات المنزلية كما شأن الكثير من الفرنسيين. أما في باريس فأكون موزعا بين الحاجة إلى العمل، والعجز عنه. كنت أدع نفسي تستسلم لهذا الشكل من الكسل الذي هو عبارة عن انزياح، وتكرار لانزياحات نقوم بخلقها، مثل تحضير فنجان قهوة أو شرب كأس ما… إلخ.. من جهة أخرى، وبكل ما في الأمر من سوء نية، ما أن يطرأ انزياح من الخارج، وبدلا من أن أتلقاه لقاء حسنا، فإني أكون غاضبا جدا ضد من يكون سببا فيه. يحدث لي أن أتحمل بانزعاج المكالمات أو الزيارات التي بالفعل لا تربك سوى عمل قد لا ينجز. كنت أعاني، أيضا بجانب هذه الانزياحات، شكلا آخر من الكسل المؤلم، يمكن أن أنسبه إلى فلوبير الذي كان يسميه عملية La marinade، ويعني ذلك أن نرتمي في سريرنا دون القيام بشيء، الأفكار تدور في فراغ ونحن متوترون بعض الشيء. أمثال هذه الحالة عشتها مرات ومرات. لكنها، أبدا لا تدوم طويلا، ربع ساعة أو عشرين دقيقة بعدها أسترجع شجاعتي… وأتألم لأني لا أملك القدرة والحرية بألا أقوم بشيء… ثمة لحظات، مع ذلك، أتمنى في الحقيقة أن أرتاح. لكن كما يقول أيضا فلوبير: «كيف يتأتى لي أن أرتاح؟». يمكن لي أن أقول إني غير قادر على أن تكون لي حياة فارغة، إني لا أتمتع بوقت ثالث، فما عدا الأصدقاء، ليس لي سوى العمل أو الكسل البئيس. لم أحب أبدا مزاولة الرياضة، والآن على كل حال جاوزت سن الممارسة. إذا، ماذا تريدون من شخص مثلي أن يفعل، إذا قرر ألا يعمل شيئا؟ أن أقرأ؟ لكن، ذلك هو عملي. أن أكتب؟؟ فذلك أيضا عملي. لذلك كنت أحب الرسم كثيرا، فهو نشاط مجاني، جسدي وجمالي. ورغم كل شيء وفي نفس الآن، هو راحة حقيقية، وكسل حقيقي ولأني لست إلا هاويا، فقد كنت لا أوليه أي نوع من النرجسية. فلم يكن يهمني أن أرسم جيدا أو سيئا… يجب أن نتساءل أيضا عن معنى الكسل في الحياة المعاصرة. ألم تلاحظوا أننا نتحدث دائما عن الحق في الوقت الثالث، وليس عن الحق في الكسل. من جهة أخرى، أتساءل هل يوجد لدينا نحن الغربيين والمعاصرين شيء يسمّى «لا أقوم بشيء»؟ فحتّى بالنسبة للذين لهم حياة مختلفة عن حياتي، وهي أكثر استيلابا، وأكثر صعوبة… عندما يكونون «أحرارا» وعاطلين ولا عمل لهم، فإنّهم دائما يقومون بعمل ما».

مقتطفات

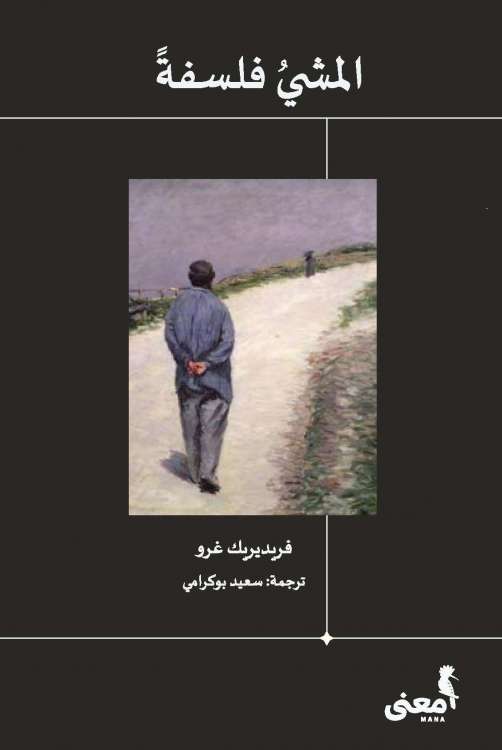

المشيُ فلسفةً

يقدّم كتاب «المشي فلسفة» جوهر فلسفة المشي ضمن سلسلة من التأملات برفقة مفكرين لامعين: نيتشه ورامبو وروسو وثورو ونيرفال وغاندي وهولدرلين… ومن خلالهم تتعدد طرق المشي وتتشعب المعاني الكامنة فيه. يصبح المشي هنا عملا فلسفيا وإبداعا خلّاقا وتجربة روحية، بدءا من المشي إلى النزهة ومن التجوال إلى الحجّ، ومن الهيمان إلى الرحلة التعليمية، ومن الطبيعة إلى الحضارة. يستمدّ المؤلف مظان كتابه من الأدب والتاريخ والفلسفة. وبذلك هو يقدم أطروحة فلسفية وتعريفا لفنّ المشي، مستعيدا الأسلوب الأصيل للفلسفة التأملية التي ترافق حركة الجسد وتسبر مشاعره تجاه الفكر والطبيعة وكلّ مصادر النور والإشراق والحياة.

ستكتشف أن المشي لا يتطلَّب أيَّ تعليم، ولا تقنية ولا مال. يتطلب فقط جسدًا وفضاءً ووقتًا. ستُدرك أن حياةً أُخرى أرحب وأعمق وأغنى، توجد في الجوار، ولا تحتاج فقط إلا إلى الخروج في نزهة ومغادرة الفضاءات المغلقة والضيقة وتكسير قيود البيت والعمل والارتباطات الاجتماعية.

من المقتطفات المهمة في الكتاب نقرأ: «أعني بذلك أننا لا نمضي، ونحن نمشي، للقاء أنفسنا، كما لو كان الأمر يتعلق باسترجاع الذات، والتحرر من أشكال الاغتراب القديمة لاستعادة الذات الحقيقية والهوية المفقودة. عند المشي، يفلت المرء من فكرة الهوية نفسها، من الإغواء بأن يكون أحدهم، من الحصول على اسم وتاريخ آخر. أن تكون أحدهم، هذا يصلح للسهرات الجماعية، حيث يحكي كلّ منّا عن نفسه، كما يصلح لعيادات علماء النفس. لكن أن تكون أحدهم، أليس ذلك إكراها اجتماعيا مكبلا (يجبر المرء نفسه على أن يكون وفيا لصورته عن نفسه) ووهما غبيا يثقل كاهلنا؟ الحرية عند المشي هي أن تكون لا-أحد، لأنّ الجسد الذي يمشي لا يملك تاريخا، وإنّما فحسب تيار حياةٍ لا ذاكرة له».

يكتب المؤلف أيضا عن نيتشه وعلاقة فلسفته بالمشي: (كان نيتشه يمشي طوال اليوم، يخربش هنا وهناك بما كان يوحي به إلى فكره هذا الجسد الذي يمشي، والذي كان يُجابه السماء، والبحر والأنهار الجليدية، من جراء هذا التحدي. احتفظ من هذه الخطوات دائما بالحركة التصاعدية. يقول زرادشت أنا «الرجل الذي يرحل ويتسلق الجبال. أنا لا أحب السهول، لا أستطيع البقاء جالسا في سلام لفترة طويلة، ومهما كان مصيري المستقبلي وما سأزال متمكّنا من عيشه، فسوف يتطلب الأمر نهج طريقٍ وصعودا، لأننا لا نقوم بالتجربة إلّا على ذواتنا». المشي عند نيتشه هو أوّلا ارتقاء وتسلق وصعود).

كتاب «المشي فلسفة»، بترجمة سعيد بوكرامي ومراجعة عبد السلام بنعبد العالي، هو للكاتب الروائي والفيلسوف الفرنسي فريديريك غرو Frédéric Gros كان تخصصه الأساسي في فلسفة ميشيل فوكو، وأستاذ جامعي للفكر السياسي في معهد الدراسات السياسية في باريس، والباحث في مركز الأبحاث السياسية والعلوم السياسية. من كتبه المشهورة في هذا المجال «العصيان، من التبعية إلى التمرّد».

رف الكتب

أن تلمس الكتب

يقدم مارك جمال، مترجم كتاب «أن تلمس الكتب» للكاتب والصحافي الإسباني خيسوس مارتشامالو غارثيا بقوله: «بمكتباتهم يُعرف الناس»، وتعدّ زيارة مكتبات الآخرين من أنسب طرائق التعرّف بأصحابها، لأنّها تفسر طباعهم وهواجسهم وفوضاهم. من خلال هذا العمل المكثّف الممتع، نلقي نظرة كاشفة على كثير من المكتبات. بعضها لكتّاب سبق أن التقيناهم من خلال أعمالهم المترجمة إلى العربية، وبعضها لكتّاب نتعرّف عليهم لأوّل مرة. بخطوط رشيقة سريعة، برسم الكاتب «أطلس المكتبات»، ويتأمّل في مختلف الجوانب من علاقتنا بالكتب: كم كتابا نقرأ؟ وكم كتابا نقتني؟ وكيف نرتّب مكتباتنا؟ وما الكتب الجديرة بالاقتناء؟ وغير ذلك من الأسئلة التي كثيرا ما شغلت محبّي القراءة… كما يمكن القول إن بعض أجزاء هذا الكتاب لم تترجم من أجل القارئ بالعربية وحسب، بل إنّها كُتبت من أجله أيضا. علما أن خيسوس مارتشامالو غارثيا، الكاتب الإسباني الحاصل على عدة جوائز في مجالي الصحافة والثقافة، تدخل بالإضافة والحذف والتحديث في هذه الطبعة التي وضعها خصيصا من أجل القارئ باللغة العربية، كما ذكر الكاتب في مقدمته. فتراه يلقي ومضات على مكتبات نجيب محفوظ، ومحمود درويش والجاحظ وغيرهم… ولأنّ مكتباتنا تتحدث عن شغفنا واهتماماتنا، وتعيّن حدود عالمنا، فهذا الكتاب عنك أنت أيضا: عن القارئ».

يضع خيسوس مارتشامالو غارثيا فرقا بين الكتب التي تُقرأ والتي تقتنى وعن مدة القراءة ورحلة في عوالم القراءة من خلال كتاب مشاهير ونماذج حية عن تعاملهم مع الكتاب ومكتباتهم الخاصة: «على الرغم من قلة الكتب التي نقتنيها، فما زال لدينا عدد مفرط منها. لو قرأ المرء كتابًا واحدًا كل أسبوع، وذلك يُعتبَر مُعدَّلًا جيدا للقراءة، لما تجاوز عدد الكتب التي يستطيع أن يقرأها خلال عقد واحد، خمسمائة كتاب، وألف كتاب خلال عقدين، ألفي كتاب خلال أربعة عقود، مع حساب الإجازات والعطلات الأسبوعية وليالي الأرق ورحلات القطار. يحكي أمبرتو إيكو أن صحافية زارت بيته، فسألته عن عدد الكتب التي يمتلكها. وكما تعلم، سألته الصحافية: «هل قرأت هذه الكتب كلها؟». أجاب إيكو بالنفي القاطع، فأي قارئ يمتلك حدا أدنى من الخبرة يعرف أن من الكتب ما يجب على المرء أن يقرأه، ومن الكتب ما يجب على المرء أن يكتفي باقتنائه.

ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فلقد فتنتني قصة حكاها الروائي الكوبي «غييرمو كابريرا إنفانته»، الذي طالما تأثرت بصورة مكتبته اللندنية التي تُرى باللونين الأبيض والأسود، حيث يظهر منكمشا في كرسيه، خائفًا أمام التهديد المحقق بأن ينسحق تحت كتبه. في إحدى المرات، زار بيته في لندن الممثل أندي غارسيا، فلم يملك إلا أن يطرح عليه السؤال السحري، متعجبا من الرفوف المكتظة بالكتب: «وماذا عن هذه الكتب، هل قرأتها كلها؟». أما كابريرا، الذي أطلق سحابة هائلة من الدخان، فأجابه لاهيا، شقيا: «نعم، ولكن مرة واحدة فحسب. هدئ من روعك».

بينما نجد أن الكاتب الأرجنتيني «إكتور يانوبر»، مؤلّف كتاب «مذكرات بائع كتب»، يضع المسألة في نصابها عندما يقول إن: «بعض الكتب للقراءة، وبعض الكتب للكتب». وهنا يكمن اللغز.

للقاء الكتب أوان، كما أن للقاء الناس أوان. وعلى المرء أن يتعلم كيف يؤجل ذلك الموعد أحيانًا. الكتب مثل قطع الأحجية، فهي إما تلائم المكان حيث تضعها، وإما لا تلائمه، مهما سعينا جاهدين. أضف إلى ذلك الكتب التي تتقاطع، ولا سبيل إلى بلوغ اتفاق معها.

منذ فترة، نشرت صحيفة يومية تقريرا يسأل فيه اثني عشر كاتبا معروفين عن الكتاب الذي لم يتسن لهم الانتهاء من قراءته. وبين هذه الكتب، نجد «دكتور فاوستوس» لتوماس مان و«الكوميديا الإلهية لدانتي»، و«باراديسو» للكاتب الكوبي ليساما ليما، و«تحت البركان» للكاتب الإنجليزي مالكوم لوري. كما نجد «يوليسيس» لجيمس جويس، الذي يحتل مكانه بين الكتب المؤجلة بشكل دائم.

متوجون جائزة العويس الثقافية تعلن أسماء الفائزين

تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها 19، حيث فاز الشاعر العراقي حميد سعيد بجائزة الشعر، فيما كانت جائزة القصة والرواية والمسرحية من نصيب الروائية العراقية إنعام كجه جي. وعادت جائزة الدراسات الأدبية والنقدية للناقد المغربي حميد لحمداني. وأخيرا جائزة الدراسات الإنسانية المستقبلية للمفكر التونسي عبد الجليل التميمي. وأعلن عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أنه «بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ19، قررت اللجنة منح جائزة الشعر للشاعر حميد سعيد، لما تتمتع به تجربته الشعرية من تماسك واطلاع واسع على التراث العربي والإنساني من جهة، ووعي عميق بحداثة القصيدة العربية في مراحلها الفنية والتاريخية المترابطة من جهة أخرى، فقصيدته تغترف مادتها وجمالياتها من حياة محتشدة بالألم والأمل والوعي بتحديات العصر، وصولاً إلى قصيدة مؤثرة ومقلقة تتماهى مع تطلعات الأمة إلى حياة أكثر جمالاً وعدلاً». وأضاف: «كما قررت اللجنة منح جائزة القصة والرواية والمسرحية للروائية إنعام كجه جي، لما تميزت به كتاباتها الأدبية من قدرة على المزج بين الجانبين التوثيقي والأدبي، فقد برزت في أعمالها موضوعات الهوية والمنفى والاغتراب، والتشظي النفسي، والحنين الذي يعيد اكتشاف الماضي ويطرحه برؤية نقدية جديدة، وهو ما عبّـرت عنه شخصيات عاشت على أطراف التاريخ ولم تجد من يروي حكاياتها، ومنها نساء واقعات في قلب الحياة، يحضرن في منجزها الأدبي بقوتهن وضعفهن ونجاحاتهن وانكساراتهن، وبكل ما يلقين من تناقضات وتحديات». وتابع أحمد في بيانه الصحفي: «في حقل الدراسات الأدبية والنقدية قررت اللجنة منح الجائزة للناقد حميد لحمداني، لما يتمتع به منجزه النقدي من أصالة منهجية، وتراكم معرفي، واستمرارية نقدية لمشروع ضخم ومتراكم، بدأ تقريباً في سبعينات القرن الـ20، ولايزال مستمراً في تحقيق التثاقف المعرفي بين النقد العربي والغربي، حيث تنفتح تجربته على المنجز الغربي بوعي يتمثّل معطياته، ويعيد إنتاجه في سياق معرفي جديد، من خلال تقديم المنهج ومراجعته ونقده، والاشتغال على النقد التطبيقي». وأخيرا «قررت (اللجنة) منح جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية للباحث عبد الجليل التميمي، أحد أبرز المؤرخين العرب المعاصرين، وتمثّل أعماله البحث التاريخي كما جرى تطويره في الفكر المعاصر، إضافة إلى تنوع مجال اهتمامه التاريخي، حيث انصبت أعماله على دراسة تاريخ الموريسكيين في الأندلس، وتاريخ الولايات العربية في العهد العثماني وتاريخ تونس المعاصر، وتعدّ أعماله نموذجاً للتوثيق التاريخي المستند إلى القواعد الجديدة في الكتابة التاريخية».