اختيار وترجمة الدكتورة: سارة حامد حواس

لا يوجدُ كِتابٌ واحدٌ يناسبُ الجميع. من الناحية النظرية، عليك أن تسعى إلى قراءة الأعمال الكبرى في أدبك المحلي، إلى جانب أدب الثقافات الأخرى. لكن لا تشعر بالحرج إذا تخلَّيت عن بعض الكتب الشهيرة (لقد تخلَّيتُ عن كثيرٍ منها بنفسي). فمعظم الكُتَّاب، في الواقع، أقل اطلاعًا بكثيرٍ من الأكاديميين المتخصصين في الأدب. كما أن إعادة القراءة غالبًا ما تكون أكثر فائدةً للكاتب من متابعة أحدث الإصدارات.

لم أرغبُ أبدًا في أن أكونُ كاتبًا منذ الصِّغر، فالرَّغبة في أن تصبح فنانًا، أو أن تمارسَ فنًّا، أمر غير مألوفٍ في الأصل.

ومن الطبيعي نسبيًّا أن تمارسَ فنًّا تفسيريًّا، لكن أن «تخترعَ عوالم من خيالك»، فذلك أمرٌ لا يتوارثُ في العائلات عادةً، ولا يوصي به مستشارو المهن في المدارس.

صحيحٌ أنَّني من إنجلترا، البلد الذي أنجب أعظم الكُتَّاب وربما أعظم الأدب في العالم، لكن ذلك لا يُشيرُ، حتى وإن كنت متعلمًا تعليمًا جيدًا، إلى أن لك الحق أو السلطة لتكون أكثر من مجرد قارئٍ أو مفسِّرٍ أو مستهلكٍ للفنِّ، لا صانعه.

«التحكُّم المُستنير»

حين أصبحت قارئًا نهمًا في سنوات المراهقة، كنتُ أظنُّ أنَّ الكتابة شيءٌ يفعلهُ الآخرون، وبالمثل، عندما كنتُ في الرابعة أو الخامسة من عمري أردتُ أن أصبح سائق قطار، لكنَّني كنتُ أعلم أنَّ هذا شيءٌ يفعلهُ غيري أيضًا.

أنا من عائلة معلمين، والديَّ كانا مدرسيْن، لذا كانت الكتب موجودة في بيتنا، والكلمة كانت تحظى بالاحترام، لكن لم تكن هناك فكرة أنه يمكن لأحدنا أن يطمح للكتابة، ولا حتى لكتابة كتابٍ مدرسيٍّ.

ذات مرة، نُشرت لأمي رسالة في صحيفة «لندن إفينينج ستاندرد»، وكان ذلك ذروة الإنتاج الأدبي في عائلتنا.

عندما أجلسُ لأكتب في بداية مشروعٍ جديدٍ، تكون لديَّ بالتأكيد فكرة واضحة عن نطاق ما أنوي كتابته. سُئلت مرة عمَّا إذا كنتُ قد بدأتُ عملًا ثم تخلَّيتُ عنه، فأجبت: لا، لم يحدث قط. لست ممَّن يخططون لكل تفصيلةٍ مسبقًا، لكنني أحتفظُ في ذهني بشيءٍ أشبه بملخَّص داخلي، لا يشبه بالطبع ذاك الذي يُكتب على غلاف الكتاب. هذا الملخَّص يتضمنُ الشخصيات والزمن والحبكة والنغمة العامة والوزن أو الإحساس الذي أريدهُ للنَّصِ، بل حتى «الثقل النوعي» له إن صح التعبير. أعرفُ الخطوط العريضة لما سيحدث، وإن كانت بعض الأمور تتغيَّرُ أثناء الكتابة.

تحدث مفاجآت، وأشياءٌ جديدةٌ تطرأُ أثناء الكتابة، كما هو متوقع. فأرى نفسي في منتصف الطَّيف تقريبًا. فمن جهةٍ قال نابوكوف: «شخصياتي عبيدٌ في سفينتي، ينتظرون سوطي»، ومن جهةٍ أُخرى قال كُتَّاب الرواية الرومانسية: «أُفلتت شخصياتي مني، واستولت على الرواية!». «أنا فقط أمسك بالقلم وأتبعهم». لهذا دائمًا ما اُفكِّر: «لهذا السبب روايتك سيئة إلى هذا الحدِّ!».

لذا، في مكانٍ ما بين «التحكُّم السُلطوي المُطلق» و«الفوضى الديمقراطية الكاملة»، أُمارس ما يمكن تسميته بنوعٍ من «التحكُّم المُستنير»، إن صحَّ التَّعبير.

من لا يحب أن يبدو متمرِّدًا؟

صراحةً، أنا متفاجئ قليلًا من وصفي بـ«المتهور»، وإن كنتُ لا أنكر أنَّني أحب التسمية، فمن لا يحب أن يبدو متمرِّدًا؟

أظن أننا (أنا والجماعة الذين تطلقون عليهم اسم المتهورين) مجرد مجموعة صغيرة ومتناثرة من الكُتَّاب الهادئين، لا يشبه أحدنا الآخر كثيرًا في أسلوبه أو غايته. وبالنسبة إليَّ، هدفي ليس أن أصدم القارئ، أو أن أجعلهُ يشعرُ بالعجز أمام النص. على العكس، أشعر أن بيني وبين قارئي صلةً ودّيةً وحميمة. صحيحٌ أنَّني أحيانًا أحب أن ألاعب توقعاته وأختبر ما يظن أنه يعرفه، وأن أُظهر الواقع بكل التباساته وتشابكاته، لكن هذا لا يعني أنَّني أتعامل مع القارئ كخصمٍ أو ضحيةٍ، فهذا في نظري نهجٌ سهلٌ وسطحيٌّ.

فقارئي لا يجلسُ في الجهة المقابلة لي، بل يجلس إلى جواري، ننظر معًا في الاتجاه نفسه نحو العالم. وأنا فقط أتبادل الحديث معه عمَّا أراه وأفكِّرُ فيه.

لا أرى نفسي حركةً أدبية منفردة، ولا كاتبًا بسماتٍ محددةٍ وثابتةٍ. أنظرُ إلى الأمور عن قربٍ، من مستوى الورق والعمل اليومي: أتعاملُ مع كل كتابٍ بذاته، وأنسى ما قبله حين أبدأ الجديد. تختلف كتبي غالبًا بعضُها عن بعض، لأنها تطرح أسئلةً مختلفةً، فنيةً أو موضوعيةً، وتحتاج حلولًا تقنية مغايرة في كل مرةٍ.

في رأيي، حساسية الروائي هي ما يميزهُ عن أي روائيٍّ آخر؛ إنها نبضهُ وبصمتهُ الخاصة. أظنُّ أنَّ حساسيتي تشملُ طيفًا واسعًا من النبرات والأساليب، لكن أعتقد أن هذا في النهاية ما يشكِّلُ الحساسية الحديثة وإن كانت أيضًا، في جوهرها، الحساسية الشكسبيرية.

كثيرًا ما أكتب عن الجانب المظلم من الأشياء، وإن لم يُقتل أحد تقريبًا في رواياتي، حتى الآن. كما أنَّني أتفقُ مع نصيحة تشيخوف لأحد الكُتَّاب: «إذا أردتَ أن تُحرِّك القارئ، كن أكثر برودًا»، أي كن متحكمًا في أسلوبك، ولا تُخبر القارئ أبدًا بما ينبغي أن يشعرُ به.

تتمحورُ الروايات التشويقية أكثر حول الحبكة، ورغم أن أحد الانتقادات التي وُجِّهت إلى رواياتي أنها كانت مليئة بالأجواء والشخصيات والتهديد، لكنها تفتقرُ إلى الحبكة الكافية. كتبت أربع روايات تشويقية بسرعةٍ كبيرةٍ، كنوعٍ من الترفيه عن النفس. لا أتنكَّر لها، لكنني لم أعد قراءتها قط، لذا لا أملك رأيًا محددًا فيها. عادةً ما أستغرق عامين أو ثلاثة لكتابة رواية، بينما كانت الرواية التشويقية تستغرقُ أسبوعين أو ثلاثة. وهذا يعبِّرُ عن مستوى الأهمية الذي أوليه لكل نوعٍ منهما.

الرواية ستبقى لأنها تقول قدرًا كبيرًا من الحقيقة. والبشر، رغم ولعهم بخداع أنفسهم، يتوقون أيضًا إلى الحقيقة، ولأن الفنون الأخرى لا يمكنها قول تلك الحقائق بالطريقة التي تفعلها الرواية. السينما خصمٌ رائعٌ، وتتفوقُ في بعض الجوانب، لكنها لا تستطيع أن تنافس الرواية في الخط الداخلي في الحياة العاطفية، والتأملية، والخاصة، ولا في تجربة القارئ الفردية العميقة وتجلياته الشخصية لتلك العوالم.

أؤمن، مثل فلوبير، بأن الروائي يجب أن يكون في عمله كما الإله في الكون: حاضرًا في كل مكان، ولا يُرى في أي مكانٍ. كما أنَّه بلا شكٍّ نجح في أن يكون أكثر خفاءً مني. كما أنَّني، بالإضافة إلى ذلك، أتبنى نظرة شاملة لما يمكن أن تكون عليه الرواية. فإذا تطلَّب موضوعي عناصر غير تخييلية، فليكن ذلك، لكن ستبقى دائمًا الصياغة الروائية هي التي تُعيد تشكيل تلك العناصر، وتمنحها طبيعتها القصصية.

الثقافة الأدبية البريطانية ليست كتلة صلبة ولا منغلقة على نوعٍ فنيٍّ بعينه كما هي الحال في نظيرتها الفرنسية. قارني مثلًا بين شكسبير وراسين. فنحن جميعًا، روائيون وكُتَّاب مسرح، ننحدرُ من شكسبير، حيث الأحمق كثيرًا ما يتكلَّم بالحكمة، والحكيم يخطئ في تصوُّره. أو، لأكون أدق، الناس خليطٌ من الاثنين، يخطئون بقدر ما يصيبون.

أُقدِّر النُقَّاد المتواضعين، والدقيقين، المشكّكين، أولئك الذين يحاولون القيام بأصعب ما في النقد: وأن يقدِّموا وصفًا صادقًا للرواية وكيف تعملُ، يعني أن يستشعروا نبضها، ويلاحظوا نبرتها، ويدركوا ما هو غائب عنها، وما إلى ذلك. أغلب النُقَّاد يهرعون إلى تلخيص الحبكة بشكلٍ مبتسرٍ كي يصلوا إلى ما يهمهم حقًّا: الحكم المتعالي. لكن الحكم، في نظري، ينبغي أن يتكوَّن من خلال التلخيص ذاته. الناقد الإنجليزي العظيم وكاتب القصة القصيرة «في. إس. بريتشيت» فهم هذا جيدًا. فبعض القُرَّاء يظنون أن نقده لتورجينيف أو تشيخوف مجرد وصف لما يحدثُ في النَّص، لكنه في الحقيقة نقد أدبي بديع، ونقد للحياة أيضًا في الوقت نفسه.

أما إلى أي مدى يمكن أن يذهب الناقد في تناول رواياتي من دون أن يغضبني؟ فكما يشاء، لأنني لم أعد أقرأ النقد الذي يكتب عن أعمالي. فالنقد كان في الماضي دعمًا للغرور، لكنه لم يساعدني يومًا في كتابة الرواية التالية، لذلك أقلعت عنه. ويمكنني أن أؤكد أن الإقلاع عن النَّقد أسهل بكثير من الإقلاع عن الكحول أو التبغ!

لا تراودني رغبة في كتابة رواية ضخمة على النمط الأمريكي لأنَّ ذلك لا يتناسب مع أسلوبي في الكتابة، ولا مع طريقتي في التفكير. تكون الروايات الكبيرة في الغالب واقعية أو لنسمِّها «واقعية اجتماعية»، من دون أن أحمِّل المصطلح أي دلالةٍ سياسيةٍ. لا أعتقد أن هذا هو المجال الذي تكمن فيه موهبتي. أستطيعُ أن أكتب أجزاءً من هذا النوع، لكنها تبقى ضمن بناءٍ مختلفٍ تمامًا. فلا أستطيعُ كتابة واحدة من تلك السِّير الضخمة التي تبدأ دائمًا بهذه الجملة القاتلة التي تجعل قلبي يهبط إلى قدميَّ: «وُلد جدُّه الأكبر في قريةٍ صغيرةٍ تُدعى أورفول في مقاطعة لنكولنشاير، ابنًا لصيادِ رنجة عام 1734…»

كفى تمهيدًا! دعونا ننتقل إلى ما يهم.

لا يمكنك أن تكتب رواية من دون شخصياتٍ حقيقيةٍ يمكن تصديقها. فإذا انزلقتَ إلى روايةٍ تنظيريةٍ أكثر من اللازم أو فلسفيةٍ أكثر من اللازم، فستقع في الفخِّ الذي اكتشفهُ الأدب الفرنسي خلال الخمسين أو الستين عامًا الماضية، فخ الجفاف. فلا بد من وجود أشخاص حقيقيين يمكن للقارئ أن يتفاعل معهم كما لو كانوا بشرًا من لحمٍ ودمٍّ. لكن، ما يشغلني حقًّا أمورٌ مثل الفارق بين كيف نرى العالم وكيف يكون العالم في حقيقته، والفارق بين القصص التي نحكيها للآخرين والقصص التي نحكيها لأنفسنا. هناك مثلٌ روسيٌّ رائع استخدمته كشعارٍ افتتاحيٍّ في إحدى رواياتي يقول:

«إنَّه يكذب كما لو كان شاهدَ عيان».

مثلٌ ذكيٌّ وماكرٌ وصادقٌ تمامًا.

بين الرواية والصحافة

أنا أعملُ صحافيًّا إلى جانب كوني روائيًّا. في العمل الصحفي تسعى إلى أن يكون كل شيءٍ واضحا ومباشرا، بحيث يفهمُ القارئ مقالك من القراءة الأولى، حتى لو كان يطالعُ الصحيفة في قطارٍ مكتظٍّ ثم يُلقي بها جانبًا، وربما لا يفكر في كلماتك أبدًا بعد ذلك.

أما في الرواية، فغايتك أن تخلق شيئًا يبقى في ذهن القارئ، ويواصل أثره في ذاكرته ومشاعره. بحيث يأتي يوم، بعد سنواتٍ ربما، يشعرُ فيه بحاجة إلى العودة إلى الكتاب، ليكتشف أنه كان يحمل أكثر مما ظنَّ في المرة الأولى، أو أن حياته تغيَّرت، ولذلك أصبح الكتاب يخاطبه بطريقةٍ مختلفةٍ.

أظنُّ أنَّني أقل صِدقًا عندما أكتبُ الصَّحافة ممَّا أكونُ عليه حين أكتبُ الرواية. أمارسُ كلا المجالين وأستمتعُ بهما، لكن إن أردنا تبسيط الأمر: مهمتك في الصحافة تكون في «تبسيط العالم»، وجعله مفهومًا من قراءةٍ واحدةٍ؛ أمَّا في الرواية فمهمتك «أن تعكسُ أكثر التعقيدات عمقًا» في هذا العالم، وقول أشياء بطريقةٍ غير مباشرةٍ، أي عكس التي قد تبدو عليها في مقالاتي، وصناعة عمل يأملُ المرء فيها أن يكشفَ عن طبقاتٍ أعمق من الحقيقة عند قراءته مرة ثانية.

فإحدى أعظم متع القراءة عبر الحياة هي إعادة القراءة عندما تكبر: ولأنَّك تغيَّرت، فالكتاب تغيَّر هو الآخر.

كصحافيٍّ، أتعاملُ مع حقائقٍ قابلةٍ للتحقُّق، وأصوغُ منها مزيجًا جذابًا من المعلومات يقود إلى نتيجةٍ، إما أصرِّح بها صراحةً أو أتركها واضحةً ضمنيًا.

أما في الرواية، فالأمرُ على العكس تمامًا: هناك لا أتعامل مع الحقائق، بل مع الحقيقة ذاتها، ولا أقود القارئ إلى نتيجةٍ بعينها، بل إلى فضاءٍ يتيح له أن يستخلص رأيه بنفسه. إنهما طريقان مختلفان تمامًا داخل الغابة نفسها.

أحبُّ المقال الطويل أو المادَّة الصحفية الممتدة. ومع ذلك لا أرى أن هذا النوع في حالة توسُّع حقيقية، رغم أن ذلك سيكون رائعًا، لأن ثمة مجالًا خصبًا لكتابة التحقيقات الطويلة الجادة. فالنصوص التي اعتدنا قراءتها في شبابنا، حلَّ التلفزيون محلها إلى حدٍّ ما من خلال الأفلام الوثائقية، ثم صارت الصحف تنقل تقارير مستندةً إلى تلك البرامج التلفزيونية.

يجب على الصحافة الاستقصائية أن تستعيدُ ذلك الدور، ومعها ربما تتمكن المقالة التأملية من العودة أيضًا. فالاتجاه العام، خلال الثلاثين عامًا التي مارست فيها الصحافة، أن المقالات أصبحت أقصر، والفقرات أقصر والصور أكبر، وانتباه القارئ أضعف. ومع ذلك، عندما أنشر مقالات طويلة، كتلك التي كتبتُها العام الماضي عن طواف فرنسا وتعاطي المخدرات في القرن الماضي، ألاحظ أن القُرَّاء ما زالوا مستعدين للمتابعة حتى النهاية.

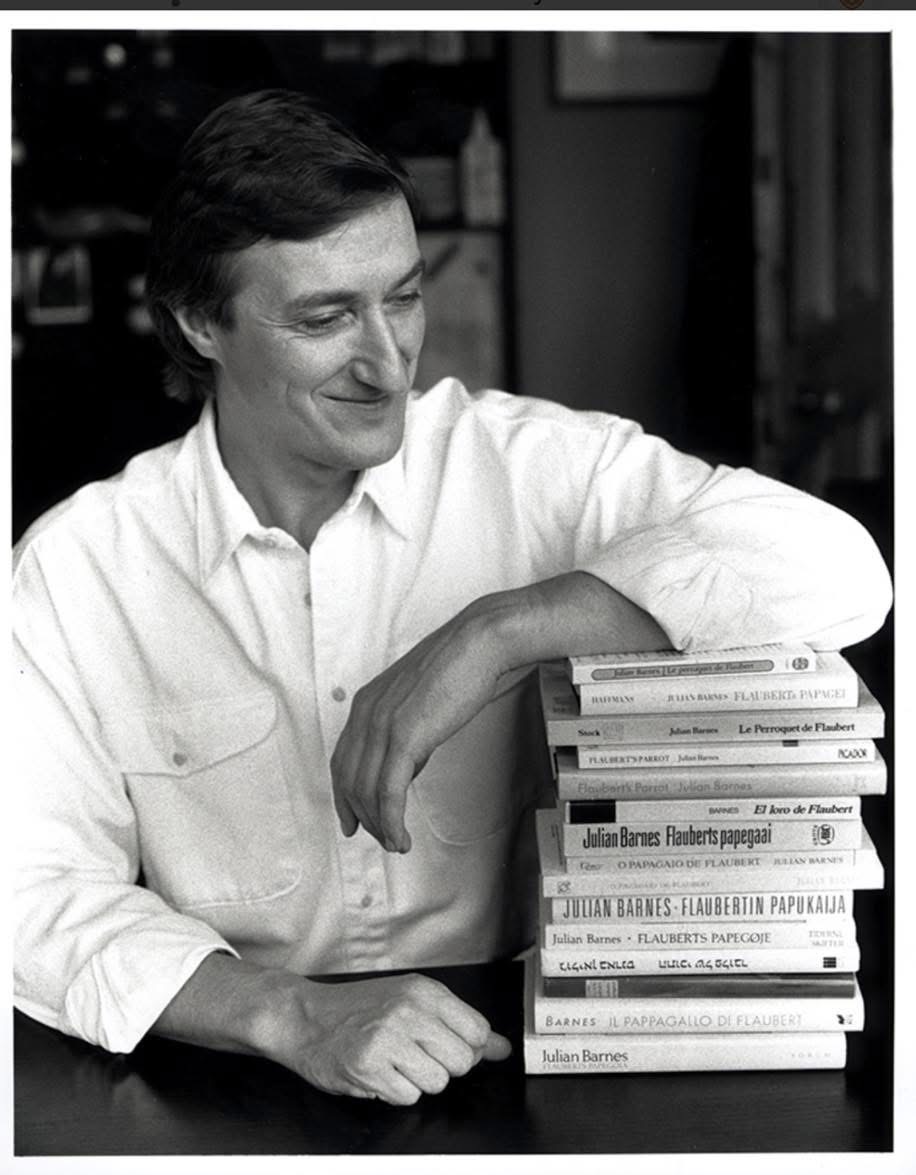

طقوس الكتابة عند جوليان بارنز

أبدأ يومي الاعتيادي في الكتابة بالجلوس إلى مكتبي نحو العاشرة صباحًا، وأكتبُ حتى الواحدةِ تقريبًا، ثم أعودُ إلى جلسةٍ أخرى من الخامسة حتى السابعة مساءً.

لكنَّني كنتُ أواصل العمل طوال اليوم مع بعض الكتب. يتعلَّقُ الأمرُ في النهاية باكتشافك للوقت الذي يكون دماغك في ذروة نشاطه وطاقته.

أستيقظُ متأخرًا نسبيًا، فالأمرُ يعتمد على ما إذا كنتُ أكتب حاليًا أم لا، وعلى حسب طبيعة ما أكتبه. عندما أكونُ في طور الكتابة، ألتزمُ بالانضباط على المدى الطويل. وإذا كانت لديَّ فكرة لكتاب، أكون قادرًا تقريبًا على تقدير المُدَّة التي سيستغرقها إنجازه: عام، أو عامان، وربما أكثر. أما إذا كان ما أكتبه مقالًا صحفيًا، فأنا مهووس بتسليمه في موعده جزئيًا لأنني عملتُ صحافيًا في بداياتي.

أؤمنُ بأنَّ العمل الحقيقي يبدأ بعد المسودة الأولى، لأنَّها عادةً تكون الأكثر تحررًا، وفي بعض النواحي الأكثر متعةً، لأنَّك تعيشُ وهمَ أنَّها قريبة جدًّا من النسخة النهائية. ثم تأتي اللحظة التي تقولُ فيها لنفسك: «هذه النصوص سطحيَّة المعنى» أو «لقد قلتُ هذا سابقًا» أو «تلك الشخصية لا تعملُ بالشَّكل الكافي»، وعندها تبدأُ العمل الجاد بالفعل.

يمنحُ التنقيح الأول الجاد إحساسًا بالرضا، رغم صعوبته، طالما تشعر بأنك لا تزال تُحرِّكُ النَّص إلى الأمام. لكن في النهاية، تصل إلى مرحلةٍ يصبحُ فيها العمل شديد الضَّبط. اضطَّررتُ أن أعلِّمَ نفسي كيف أُجيد ذلك، وكيف ومتى أعرف أن أتوقف.

والأصعب من تعلُّم تنقيح نفسك هو كيفية التعامل مع ملاحظات الآخرين، أي تحديد متى تكون ملاحظتهم صائبة أو خاطئة، وغالبًا لا يكون الأمر واضحًا. أحيانًا أكتشفُ أنني قبلت اقتراحًا فقط لأنني غاضب من الكتاب، وأريد أن أعاقبه بهذا التعديل! لكن الخطر الأكبر هو أن تصل إلى اقتناعٍ بأنَّك وحدك تعرف الصواب.

المسودة الأولى دائمًا صعبة، تشبه الولادة، مؤلمة، ولكن تليها سعادة العناية بالمولود الجديد. ولكن في بعض الأحيان لا يكون المولود جميلًا على الإطلاق، بل مشوّهًا وغريب الشكل، ولا يشبه طفلًا بأي حال! أكتبُ عادةً بسرعةٍ في المسودة الأولى، ثم أبدأُ رحلة المراجعة المتكرَّرة بعدها.

فأنا أُعيدُ الكتابة كثيرًا طوال الوقت، وهنا يبدأ العمل الحقيقي حقًّا. فمتعة المسودة الأولى تكمن في «وهمٍ جميلٍ» بأنَّ ما كتبتهُ قريب جدًّا من الحقيقة. أمَّا متعة المسودات التالية، فتكمنُ في إدراكك أنَّك «لم تنخدع بذلك الوهم».

نافذة

كنتُ أظنُّ أنَّ الكتابة شيءٌ يفعلهُ الآخرون وبالمثل عندما كنتُ في الرابعة أو الخامسة من عمري أردتُ أن أصبح سائق قطار لكنَّني كنتُ أعلم أنَّ هذا شيءٌ يفعلهُ غيري أيضًا